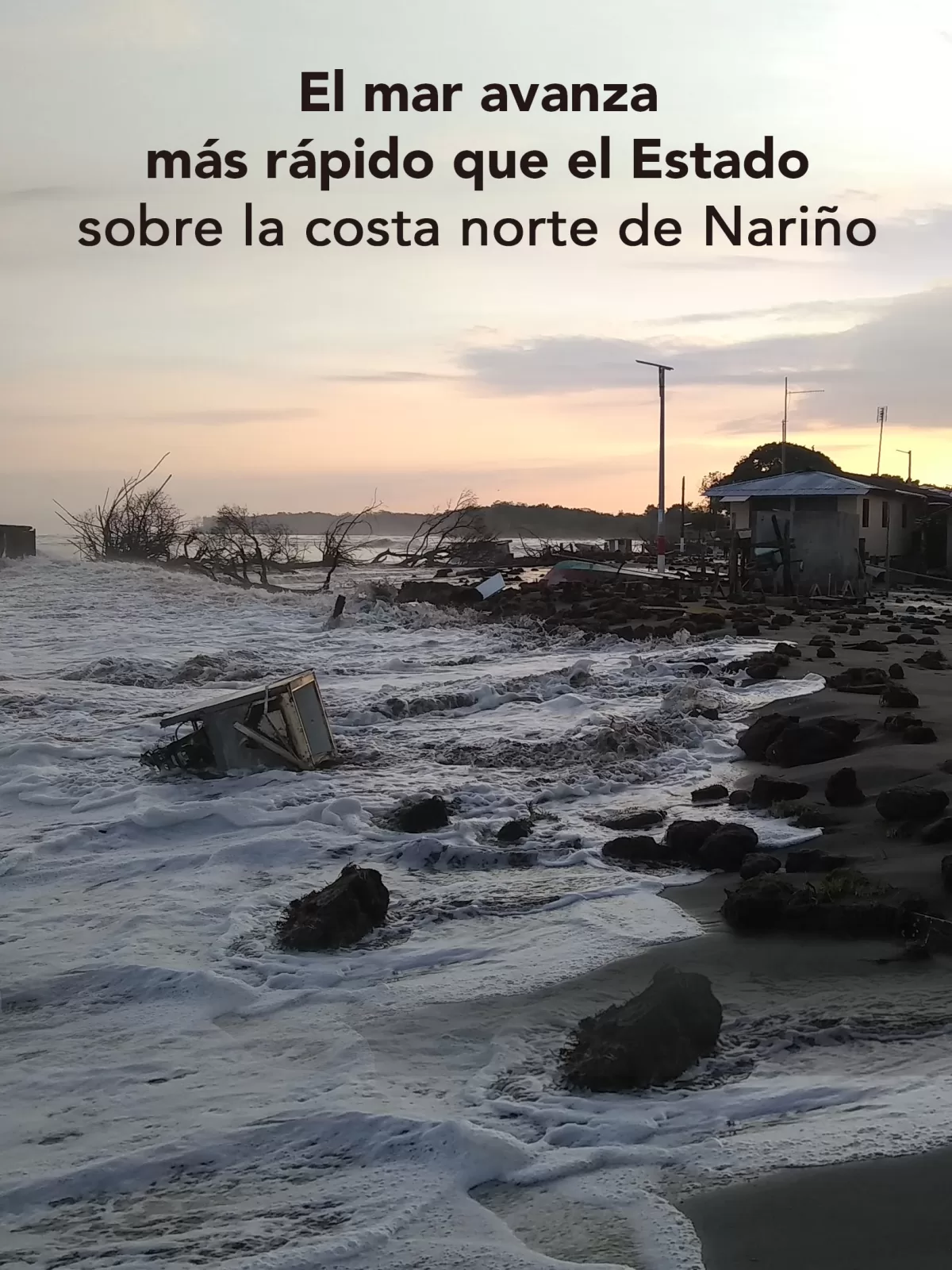

El mar avanza más rápido que el Estado sobre la costa norte de Nariño

13 de noviembre de 2025

Descalza entre la humedad de la arena, Elisa Paredes indica con el dedo un punto lejano del océano Pacífico. Allí, donde se mece el oleaje señalado, estuvo la tierra firme en que se alzaba su casa de niña y que, según advierte, ahora queda exactamente “en el fondo del mar”.

En el recuerdo, muchas otras viviendas acompañaban la suya, en mitad de un paisaje ribereño plagado de plantaciones de café, naranja y coco, en una explanada que contaba incluso con una pista en la que aterrizaban aeronaves. Memorias que efusivamente revive la mujer, ahora de 65 años, ante las aguas oscilantes de la mañana.

Mulatos, una vereda costera del municipio de La Tola, Nariño, ha sido registrada por al menos una decena de investigadores y cronistas durante el último siglo en tanto se trató, antaño, de un peculiar enclave de carpinteros navales de tez y ojos claros, situado en mitad de una región en la que predomina la población afrocolombiana. Parte de esa herencia se ve aún en la piel de quienes permanecen en el pueblo menguado.

Hoy, cuando el territorio ronda los 200 habitantes, cuesta visualizar el horizonte de grama, vegetación y tierra fértil descrito por Elisa, pues en sus palabras ahora el pueblo “no es ni la tercera parte de lo que era”, y lo recubre por doquier la arena grisácea. De ella sobresalen cubículos de concreto que revestían baños públicos; postes de alumbrado, árboles arrancados a destajo, escaleras de cerámica y restos del altar que sostenía una antigua virgen.

Aunque parece el escenario provocado por un tsunami, la devastación proviene de una catástrofe más lenta y persistente: la erosión costera, un fenómeno que representa el rápido avance del mar sobre la orilla terrestre, a raíz de la pérdida continua de sedimentos. Mulatos es la población que más intensamente sufre el fenómeno entre las poblaciones ribereñas del norte de Nariño, ubicadas en la subregión del Sanquianga, pero no la única. En otra medida, el océano carcome también las playas de Amarales, Vigía y Bazán, que pertenecen a los municipios de La Tola y El Charco.

Para llegar hasta allí hay que llegar antes a Tumaco o Buenaventura, desde cuyos muelles abordamos una lancha, cuyo costo oscila entre 160.000 y 180.000 pesos. Cinco horas más tarde, después de saltar en la bravura del mar abierto desde el norte, o de recorrer laberintos de manglar desde el sur, llegamos a El Charco.

Una vez allí, el desplazamiento entre las playas depende enteramente de embarcaciones a gasolina. Los lugareños buscan juntar a varios pasajeros por trayecto para economizar los viajes, pues ir y volver entre Amarales y Mulatos puede costar hasta 350.000 pesos. Un costo que incrementa al tratar de visitar los cascos urbanos.

En cualquiera de las citadas costas se evidencian los estragos de la erosión. Los estudios del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), el Servicio Geológico Colombiano (antes Ingeominas) y Parques Nacionales Naturales (PNN) relacionan distintas causas para la crudeza con la que se sufre este problema en el departamento: movimientos tectónicos, hundimientos de terreno, ascenso del nivel del mar y dinámica de oleajes.

En la práctica, el flagelo causado por estos tecnicismos se traduce en que pobladores como Reducildo Reina ven cada vez más cerca de sus casas el implacable océano. En la pequeña huerta aún cercada frente a su portón se secan árboles de plátano, caña, limón y yuca, ya infructuosos y alfombrados por la arena.

“La mar entró, desde que comenzó a irse esta playa, por ahí hace unos cuatro años”, rememora nostálgico el señor Reina, de 71 años. “No fue que ‘¡fún!’, sino que se fue yendo de a poco; de a poco fue sacando y lo que sacaba no lo traía, o traía poquito y volvía a llevárselo. Sacaba más de la cuenta”.

Otros reportajes sobre la erosión costera en VORÁGINE: Erosión costera en La Guajira: lo que el mar se lleva, nunca lo devuelve

Dicha pérdida, advertida por los habitantes de Mulatos, fue cuantificada por Gustavo Adolfo Mayor Aragón, jefe del área protegida PNN Sanquianga, que comprende los municipios de La Tola, El Charco, Mosquera y Olaya Herrera. Entre 2021 y 2025, el funcionario comparó con un decámetro la línea de marea alta durante el mes de enero, comprobando que entre uno y otro año esta avanzó, en promedio, 22 metros.

Aunque Mayor advierte que “no es una medida constante y permanente en el mismo sector”, se trata de un indicador alarmante pues, ya en 2020, se reportó la pérdida del 19,5% de la cobertura terrestre en toda el área protegida respecto al año 2018. Una cifra que corresponde a 1,2 millones de hectáreas. Es decir: por cuenta de la erosión costera se perdió en dos años un territorio equivalente al área de Bogotá (163.000 hectáreas), multiplicada por 8.

Debido a ese ritmo, la amenaza de perderlo todo es una constante para los locales como Elisa quien, caminando por la playa sembrada de escombros, lanza una súplica: “Cuando dicen que la mar está cogiendo fuerza, yo digo ‘¡Ay, señor! Lo único que te pido, ojalá me dejaras vivir unos tres años más acá en mi ranchito. Que yo no me tenga que ir para la ciudad’”.

***

Como si de un salvaje animal migratorio se tratase, Marina Hurtado relata: “Cada año viene el mar y se lleva una parte de Bazán”. Su tienda, ubicada en la calle principal del pueblo, tuvo que desplazarse hace cerca de 10 años ante la arremetida del oleaje, que en época de puja muerde la playa formando barrancos desde donde se despeñan las construcciones.

Alrededor de 2.000 personas viven en Bazán, una comunidad de pescadores ubicada a 17 kilómetros de Mulatos, dentro de la jurisdicción de El Charco. El agua del Pacífico permanentemente azota los cimientos de los edificios ribereños, en la orilla que resta hoy en día del viejo caserío.

Claugel Zamora, líder comunitario y docente, cuenta que en los 26 años que lleva en el pueblo ha visto una pérdida cercana a los 300 metros de tierra firme. “Se fue un polideportivo, un centro ambiental; se fueron aproximadamente unas 70 casas”, afirma.

A su vez, Bazán es el reducto de poblaciones previas con otros nombres, como San Luis y Punta Reyes, que existían en el territorio antiguo que arrasó el mar. Por tanto, el pueblo entero tiene memoria de los desplazamientos provocados por el océano, y conciencia de que eventualmente pueden verse obligados a reubicar de nuevo sus hogares.

“Aquí con un mar bravo, con una puja grande, uno le está pidiendo a Dios que se calme la cosa, que no sea así, porque en cualquier momento el agua llegó, lo tiró al suelo y se fue”, explica Sixto Rodríguez, un pescador veterano que habita en Bazán desde hace 45 años.

Pero, aunque los habitantes de estas playas nariñenses son quienes sufren el embate oceánico año tras año, ni los antecedentes, ni la amenaza, ni el impacto de la erosión son un secreto suyo. Por el contrario, se trata de un flagelo sobrediagnosticado en distintos niveles del Estado y que, sin embargo, no ha sido contenido adecuadamente.

Al revisar el histórico del Informe del estado de los ambientes y recursos marinos y costeros en Colombia, realizado anualmente por el Invemar, se encuentra el reporte de más de una década de alertas en la región y sus poblaciones.

De 2011 a 2014, se estimó que entre una quinta y una cuarta parte de la costa del Pacífico estaba sufriendo un proceso erosivo importante (21% – 26%). Para el periodo 2016-2020, el Índice de Erosión Costera en esta región fue el más alto del país, enfrentado a los de la región Caribe e Insular (-0.88 metros/año), con el departamento de Nariño registrando cambios máximos junto a Chocó.

Un análisis de amenaza y vulnerabilidad realizado en el informe de 2015 indicó que el 18% del PNN Sanquianga se encontraba en amenaza alta y muy alta, mientras el 68% de los poblados en la subregión (26 de 38) tenían una vulnerabilidad alta a la erosión litoral. Con estos datos se alertó abiertamente que “es una zona donde la población y otros sistemas no se encuentran preparados para afrontar el fenómeno, y donde las pérdidas serían considerables”.

Finalmente, en el informe de 2018, el departamento de Nariño tuvo el mayor porcentaje de línea de costa con alta amenaza en la costa Pacífica. Los análisis mostraron que las áreas críticas de vulnerabilidad se encontraban en centros poblados, registrando Mulatos el valor de amenaza más alto en el departamento.

Aún con esta información privilegiada, en la puja de 2023, el mar rompió en la playa de Mulatos con especial violencia, derrumbando el colegio de la vereda y provocando el desplazamiento de entre 15 y 20 casas, de acuerdo con el testimonio de Johana Tolosa Espinosa, tesorera del Consejo Comunitario Punta Mulatos: “No tuvimos ayuda. Ellos poco a poco fueron construyendo para hacer sus casas con su propio sudor”.

En contraste, un informe emitido por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en enero de este año, muestra que recién el 10 de diciembre de 2024 hubo una visita de contratistas de la entidad en Mulatos, Bazán y otros centros poblados dentro del PNN Sanquianga, con el fin de evaluar los daños y proponer métodos de mitigación. Métodos que, hasta la fecha, no se han empezado a implementar.

Especial: Comunidades bajo el agua: la crecida del mar amenaza con desaparecer tierras costeras del mapa

***

Cruzando el mar hacia el oriente desde Amarales, unos cinco minutos en lancha a motor, aparece Bola de Oro. Se trata de un montículo de arena amarillenta, coronado por desechos arrastrados por el oleaje, que puede recorrerse a pie durante ciertas horas del día.

Según Robinson Campaz, representante legal del Consejo Comunitario Punta Mulatos, el nombre del espacio data de décadas atrás, cuando existía en ese territorio un caserío igual a los que actualmente habitan la costa norte de Nariño. Por tanto, el recorrido bien podría ser una mirada al futuro que la erosión promete a los pueblos de hoy.

Las directrices para combatir o mitigar este tipo de pérdidas en el territorio fueron expedidas en el Plan Maestro de Erosión Costera (PMEC) emitido en 2017 por el Ministerio de Ambiente, que incluyó como punto crítico por este fenómeno la región a la que pertenecen Mulatos, Bazán y otras poblaciones cercanas.

Ya desde su publicación, el documento señalaba fallas institucionales, dificultades presupuestales y otros factores que hacían problemática la acción efectiva contra la erosión costera en el país. A finales de 2024, una auditoría de la Contraloría General de la República, que cubrió el periodo 2018-2023, reveló que el panorama coincidía, siete años después, con el escenario inicial.

El diagnóstico institucional del PMEC había concluido en 2017 que cerca de 40 instituciones participaban en la gestión de la erosión costera sin que existiera una única entidad responsable. Se señalaba falta de claridad en los roles y competencias, débil cumplimiento de las normas de ordenamiento territorial, ausencia de un esquema de financiamiento específico y deficiencias en la participación comunitaria.

La auditoría de 2024 encontró que el Comité Técnico Asesor del PMEC no se había reunido frecuentemente para realizar un abordaje técnico consistente, y que Minambiente abandonó su rol como coordinador general, cediendo las decisiones a la visión de gestión del riesgo liderada por la Ungrd. Esto derivó en esfuerzos duplicados y articulación deficiente entre actores, incluidos los municipios costeros y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

A pesar de que el Plan priorizó 36 puntos críticos por la erosión en el país, incluyendo 8 que requerían acción a corto plazo, con metas a 2022, la Contraloría encontró que las medidas implementadas para estos sitios no se relacionaban con las propuestas originales del PMEC en la mayoría de los casos, además de que las intervenciones no siempre contaron con el necesario soporte técnico, como batimetría o topografía, para optimizar su diseño.

Junto a otras falencias como falta de información centralizada y participación comunitaria, la auditoría señaló la inexistencia de un esquema de financiamiento adecuado, lo que limitó la implementación de acciones. La Ungrd indicó al ente de control que no tenía un presupuesto asignado para el desarrollo del PMEC. Y aunque se encontró que entre 2018 y 2023 se destinaron alrededor de 1.400 millones de pesos en iniciativas contra la erosión costera, estas no se enmarcaron en la implementación del Plan.

Sobre este último aspecto, cabe anotar que existe una subcuenta del Fondo Colombia en Paz, llamada ‘Ambiente y desarrollo sostenible’, nutrida con el 25% del recaudo del impuesto nacional al carbono y administrada por Minambiente. Según la presentación del rubro, entre la posible destinación de estos recursos, “se apoya el manejo de la erosión costera”.

Sin embargo, al consultar la contratación y la ejecución presupuestal en la página web del Fondo, se evidencia que los datos se encuentran desactualizados y, con corte al 17 de mayo de 2024, la palabra “erosión” está en sólo uno de 6.519 contratos firmados con recursos de la subcuenta, en los que se pagaron más de 98.000 millones de pesos. Se trata de un contrato con RTVC para la divulgación de varias acciones del Ministerio, entre las que se cuenta el “control de la erosión costera”.

El desbarajuste financiero e institucional en el manejo del fenómeno se traduce en territorios de orillas mordidas, donde la gente vive con la zozobra de perder sus posesiones, pero también, como sucedió en Bola de Oro, perder el espacio que ancestralmente han ocupado.

Robinson Campaz, quien resguarda celosamente los documentos de titulación colectiva que posee la comunidad de Mulatos sobre la playa, sentencia: “Aquí nosotros nacimos, crecimos, morimos y trabajamos. La tierra, el territorio, lo es todo para nosotros”.

También le puede interesar: Las inundaciones no sólo son climáticas, también son políticas: así funciona la gestión de riesgo de desastres en el Meta

***

En el antiguo pueblo, el hogar paterno de Boris Reina estaba apartado de la costa que, en sus palabras, “quedaba lejísimos”. Para mediados de 2024, el avance del Pacífico había traído la orilla hasta él, obligándolo a desplazarse junto a su hermano ante el inminente derrumbe de la vivienda.

Hoy, a sus 54 años, habita en El Cacao, una pequeña finca ubicada a 30 minutos de camino, internándose en la vegetación a pie desde Mulatos, su pueblo natal. En el predio, varios afectados por la erosión han levantado un modesto caserío desde el que no se alcanza a ver el mar con el que convivieron toda la vida.

La nueva vivienda de Boris se alza allí, construida con sus propias manos a partir de materiales que le regaló un tío y tejas que obtuvo con “la política”, como confiesa entre risas. Sin embargo, recuerda que tras el desastre ninguna entidad le ofreció ayuda alguna: “Vinieron de La Tola, mandaron un papel. Hicieron el papeleo de que se estaban yendo la playa y las casas. Pero ni una lámina, mire. Nada”.

Incluso si alguna entidad le hubiese ofrecido algún apoyo, como en otros casos documentados por las alcaldías de La Tola y El Charco en los que se entregaron mercados o materiales de construcción, seguiría siendo muestra de lo ineficiente que aparece en este escenario el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sngrd).

Con la sentencia T-123/24, la Corte Constitucional se pronunció sobre el desplazamiento forzado interno por factores ambientales. Allí se señala que, al enfocarse en los desastres, el Sngrd “excluye la protección de aquellas personas que son víctimas de desplazamiento por fenómenos de evolución lenta”, como la erosión costera; además, “define medidas de atención parciales o limitadas, por ejemplo, a través de la priorización de la reacción inicial o de emergencia ante situaciones de calamidad o catástrofe”.

Esta situación ocurre, por ejemplo, en Bazán, como explica con sus palabras el docente Claugel Zamora: “En la alcaldía municipal existe un Comité de Gestión de Riesgo. Pero ellos aparecen cuando hay problemas. No hay prevención, que es el proceso más importante. Ir cada vez capacitando a la gente y diciéndoles que posiblemente puede pasar esto. No, ellos aparecen es cuando está el accidente”.

Consultada por su gestión, Diana Milena Palacios, alcaldesa de El Charco, aseguró que su administración intenta estar en comunicación con los habitantes de Bazán, pero que es poco lo que puede gestionar su administración: “Hemos dado respuesta en lo poco que como municipio tenemos, porque la parte nacional, la parte departamental, no nos han ayudado”.

El actual plan de desarrollo de El Charco aborda muy someramente el problema de la erosión, con el compromiso de gestionar recursos para construir un muro de madera en la costa, con el fin de mitigar un poco la fuerza de las olas. Según la mandataria, esta construcción está en proceso y, durante nuestra visita, pudimos comprobar en la orilla de Bazán una escueta hilera de estacas.

A nivel nacional, el Sngrd integra varias entidades del poder público, de las cuales la mayor instancia involucrada es la Ungrd. Aunque enviamos a esta última un cuestionario consultando por varios de los asuntos expresados en este reportaje, tampoco obtuvimos respuestas al momento de la publicación. Así mismo, enviamos a Minambiente un cuestionario que no ha sido contestado.

Como en El Cacao, la falta de articulación con entes públicos ha llevado a que las comunidades se reubiquen por su cuenta, adentrándose en el territorio continental y, en casos como el de Bazán, ejerciendo presión sobre la selva de manglares, hoy impactada por el asentamiento de desplazados de la costa en lo que ya aparece como un segundo pueblo, escondido tras lo que queda del primero.

Respecto a esta situación, la alcaldesa Palacios aseguró: “La reubicación se está haciendo por el mismo llamado que a nivel departamental y en especial a nivel nacional han manifestado. El poder nacional siempre manifiesta que esa es la mejor solución, pero solo hablan de reubicarlos, mas no de ayudarlos a hacerlo”.

Sobre asuntos semejantes tratamos de consultar al alcalde de La Tola, pero no fue posible comunicarnos con él.

Según explica Natalia Ángel Cabo, magistrada de la Corte Constitucional y ponente de la Sentencia T-123/24, “el Estado tiene unos compromisos particulares, internacionales, para prevenir situaciones de desplazamiento, pero también para atender situaciones de desplazamiento cuando estas ocurren”. Además, a su juicio, el hecho de que las comunidades se reubiquen dentro del territorio no atenúa tales obligaciones, en tanto “el desplazamiento forzado no necesariamente está medido por qué distancia estoy yo forzada a movilizarme, sino el tener que forzosamente irme de mi lugar de residencia habitual”.

Esta consideración es aún más profunda en un territorio con problemas de acceso a salud y servicios públicos, que históricamente ha sido empujada fuera de su territorio, no sólo por motivos climáticos.

Entre marzo y junio de 2007, hostigamientos de las hoy extintas FARC-EP provocaron un desplazamiento masivo de 195 personas de ambos municipios. Catorce años más tarde, en abril de 2021, 2.300 personas fueron confinadas o desplazadas al quedar en el fuego cruzado de dos grupos insurgentes.

Desde 2018, año en que se alertó el riesgo de erosión para Mulatos y otras playas, la Defensoría del Pueblo ha mencionado a La Tola y El Charco en 9 alertas tempranas relacionadas con amenazas a la seguridad de líderes sociales, riesgos electorales y, especialmente, con la llegada de nuevos grupos armados a la región, tales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y los frentes Oliver Sinisterra y Ariel Aldana de las disidencias de las FARC. Todas, agrupaciones ilegales que entraron a disputar el control de las economías ilícitas en Nariño tras la firma del Acuerdo de Paz La Habana.

Además, desde enero de 2023 hasta agosto de 2025 se reportaron al menos 475 casos de desplazamiento forzado en La Tola y 3.112 en El Charco, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Pese a la permanente zozobra de la violencia, la precariedad de los servicios y el olvido estatal, las comunidades ribereñas tienen sus raíces en las playas de estos municipios y el arraigo las llama a quedarse, junto a las furiosas aguas que se llevan su territorio. Olas que son bestias irrefrenables, pero a la vez caminos y fuente de sustento de numerosas generaciones.

Parece un principio patente para Boris Reina pues, aunque su nuevo hogar esté apenas a unos minutos de camino, al preguntarle cómo se siente tras la reubicación contesta rotundamente: “Es mejor estar allá”, buscando con la mirada el oleaje oculto. Luego, levanta el cuello hacia su viejo hogar, ahora hundido, en un aparente intento por imaginar cómo lucirá a esta hora, detrás de la densa vegetación, el mar.

* Esta investigación periodística fue realizada con apoyo de la Beca Relatos de región: Periodismo local que explica Colombia, del Ceper de la Universidad de Los Andes, y el contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del autor.