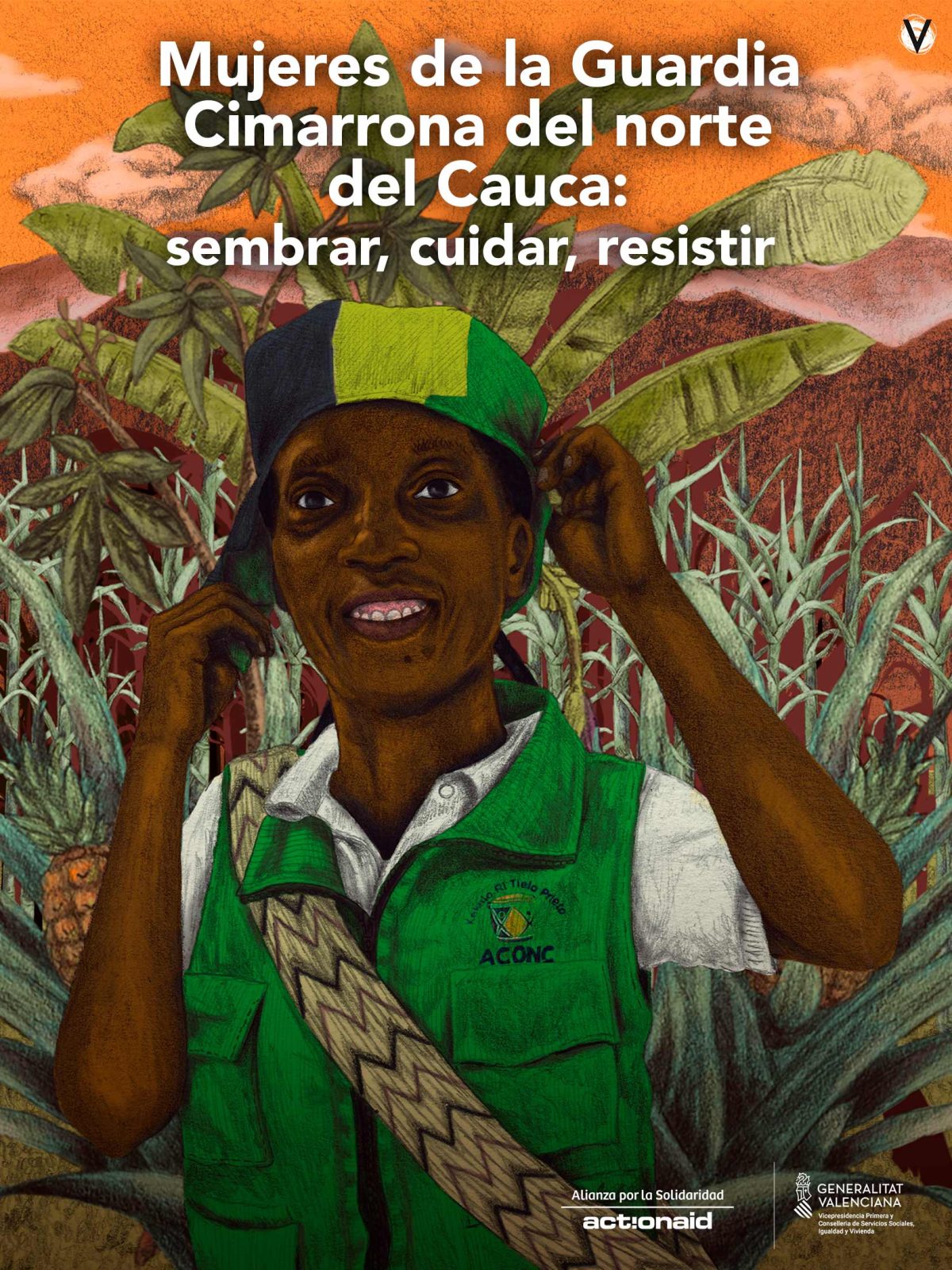

Mujeres de la Guardia Cimarrona del norte del Cauca: sembrar, cuidar, resistir

29 de junio de 2025

Zenaida Bonilla tiene muy claro el día, el instante preciso, en que su vida se partió en dos para siempre.

Era 22 de mayo de 2011. Domingo. Pasado el mediodía, cientos de afrocolombianos se enfrascaron en una batalla con otros cientos de indígenas en la finca San Rafael, ubicada en la vereda Mazamorrero, entre los municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires, en el norte del Cauca. Algunas crónicas de la época hablan de casi 1.000 personas, divididas por igual entre ambos pueblos. El enfrentamiento se dio a punta de machete, piedras, palos y también balas, y duró dos días. Un joven indígena de 17 años murió y 15 personas más resultaron heridas.

El florero de Llorente fue una vaca de los afrocolombianos, sacrificada por los indígenas. Pero el conflicto era mucho, muchísimo más complejo. Y, en este caso concreto, se originó por un error del gobierno de la época.

El 28 de diciembre de 2007, en el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez, la entonces viceministra del Interior María Isabel Nieto entregó a los indígenas Nasa la finca San Rafael, de 517 hectáreas, como parte de una serie de compromisos que el Estado debía cumplir por la responsabilidad que admitió tener en la masacre del Nilo (o de Caloto), ocurrida en 1991 y en la que fueron asesinados 20 indígenas.

El problema es que no se tuvo en cuenta que esas 517 hectáreas eran reclamadas desde hacía cientos de años por las comunidades afro, que además eran quienes las habitaban y usufructuaban para sacar leña, criar animales, tener sus cultivos. En 2009, dado que el gobierno no parecía tener intención de enmendar su error, los indígenas entraron al predio y sembraron piña, yuca, plátano, caña. Luego, impidieron el ingreso de los afro a la finca y denunciaron que estos les cortaban el paso del agua y permitían que sus animales destruyeran los nuevos cultivos. Dos vicepresidentes (Francisco Santos y Angelino Garzón) prometieron recomprar la finca a los indígenas para entregárselas a los afro, y buscar otras tierras para saldar su deuda con los Nasa, pero nunca cumplieron.

Hasta que la olla a presión explotó ese 22 de mayo. Zenaida estaba en su casa, en zona rural de Santander de Quilichao, cuando le llegó la noticia de la vaca. Esa noche tenía que volver a Cali, donde trabajaba como empleada doméstica. Pero algo se sacudió en su interior, dice, y ese algo la obligó a dirigirse a la finca.

—Yo digo que es una cosa triste y bonita. Bonita porque uno defiende lo que es de uno, la vida, el territorio. Pero es triste porque terminamos enfrentados al pueblo indígena, a unos hermanos, por un conflicto que creó el propio gobierno.

Zenaida, entonces de 40 años, hizo parte del primer grupo que llegó a San Rafael y allá se quedó 12 días. Se turnaban para cuidar la finca y para dormir bajo un plástico, encima de la tierra. La comida escaseaba.

—Esa fue una pelea dura. La guardia indígena era grande, era más fuerte que la de nosotros. Luego llegó el Ejército. Fueron días de mucha lucha, cuando uno se acostaba realmente no descansaba. Pero Dios también tiene su guardia.

Zenaida asegura que no salió lastimada físicamente pero sí “emocionalmente” de ese conflicto, que tuvo otros capítulos, más muertos y heridos, hasta que en 2014, el gobierno de Juan Manuel Santos entregó por fin la finca San Rafael al Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero, que agrupa a ocho veredas habitadas por comunidades negras del norte del Cauca.

Ella no pudo regresar a su trabajo en Cali, porque la echaron después de verla en televisión, armada de palos. Y eso la forzó a darle un giro a su vida.

—Fue traumático, yo no sabía qué hacer en ese momento. Pero si no hubiera sido por eso, yo tal vez me hubiera quedado siempre de empleada doméstica. Eso me hizo cambiar de mentalidad. Nosotros tenemos la tierra, no es mucha pero Dios nos ha dado la tierra, las fuerzas, las manos. ¿Por qué no cultivarla y trabajarla?

Kekelo Rí Tielo Prieto

La Guardia Cimarrona Kekelo Rí Tielo Prieto del Pueblo Negro y Afrocolombiano del Norte del Cauca se fundó en 2013, cuando todavía no había solución a la vista para el conflicto de la finca San Rafael, que en la región todos recuerdan como si hubiera ocurrido ayer, con lujo de detalles.

Zenaida Bonilla hace parte de la guardia desde su creación y es una de las 87 mujeres que la conforman actualmente, de un total de casi 150 personas.

—Por primera vez somos más mujeres que hombres —dice Zenaida con una sonrisa amplia. Varias canas resaltan en las trenzas gruesas y apretadas de su pelo, y en sus cejas, poco pobladas—. Es verdad que la mayoría de veces han sido hombres los que ocupan cargos en los consejos comunitarios, pero ahora llegó el momento de las mujeres.

Kekelo Rí Tielo Prieto significa “la autoridad que cuida al territorio del pueblo negro” en lengua palenque. Según su reglamento interno, la guardia cimarrona es “un mecanismo autónomo de cuidado colectivo y defensa de la vida y el territorio, que hace parte del sistema de justicia propia del pueblo negro del norte del Cauca” y está “concebida como la mejor forma para resolver las tensiones internas y los conflictos entre hermanos”.

Rossana Mejía Caicedo, consejera mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), es enfática en decir que no se trata de un cuerpo de policía ni de un ejército privado, una definición equivocada que se ha esparcido en muchos espacios:

—La Guardia Cimarrona no es la policía ni el ejército de civil, esas son labores que tiene que hacer el Estado. Es un puñado de mujeres y de hombres que cumplen una función de amigables componedores en conflictos, que están a cargo de la armonía y el buen vivir en los territorios, del cuidado del medio ambiente y la conservación de nuestras prácticas ancestrales —le explica a VORÁGINE.

A Mejía no la sorprende que hoy la Guardia Cimarrona esté integrada, en su mayoría, por mujeres. Al contrario, cree que era la evolución natural de las cosas.

—Es lo normal porque el ejercicio de guardia es, en esencia, un escenario de defensa de la vida. Y quienes normalmente cuidamos y defendemos la vida, al menos en este contexto de conflicto que no hemos dejado de vivir en el norte del Cauca, hemos sido las mujeres. Somos las más golpeadas por la guerra, hemos quedado viudas, hemos perdido hijos, hermanos, padres. Sostenemos a nuestras familias.

Pero cuidado, advierte la consejera. Esto nada tiene que ver con el instinto maternal.

—Es más bien un instinto de protección que tenemos, que nos hace defender la vida por encima de cualquier cosa. Y defender la vida no es ir y tomar las armas, es proteger de muchas maneras nuestro territorio.

La primera gran marcha que acompañó la Guardia Cimarrona Kekelo Rí Tielo Prieto, de hecho, fue la “Movilización de Mujeres Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida y de los Territorios Ancestrales”, conocida en su momento como la marcha de los turbantes y dirigida por la entonces lideresa social y ambiental Francia Márquez Mina, hoy vicepresidenta de la República. La guardia debía cuidar a las 70 mujeres que se lanzaron a caminar el martes 18 de noviembre de 2014 desde el corregimiento La Toma, en el municipio de Suárez, hasta llegar a Bogotá el 27 de noviembre. Más de 550 kilómetros.

Entre los objetivos de esa marcha estaba que el gobierno le pusiera freno a la minería ilegal que arrasaba con sus ríos, llenándolos de cianuro y mercurio, y que por fin cumpliera decenas de acuerdos firmados en años anteriores, para mejorar sus condiciones de vida.

Y aunque Zenaida no pudo estar en la guardia en ese momento, esa movilización para ella es un ejemplo de cómo hacerse sentir para defender lo suyo. Un referente.

“Cuando la mujer prospera, la comunidad prospera”

Durante más de 20 años, Zenaida Bonilla tuvo que soportar semanas enteras sin ver a sus dos hijos, porque era empleada doméstica en Bogotá y luego en Cali. “A veces incluso duraba un mes sin venir, eso era muy duro”, relata. A esa labor llegó después de tratar de ganarse la vida vendiendo leña en Santander de Quilichao, con su esposo. Venía de una familia de 11 hermanos, de muy escasos recursos.

—Todo eso lo endurece a uno —reconoce.

En 2011, con la vida patas arriba, comenzó a sembrar piña. No ha sido fácil, a veces ha perdido lotes enteros de varios millones de pesos que eran prestados, no suyos, pero ha insistido con el cultivo. Hoy también siembra yuca y caña de azúcar, y produce panela en un trapiche comunitario de la vereda donde nació (Mazamorrero), que luego baja a vender al casco urbano de Santander de Quilichao. Hubo un momento feliz, hace como una década, en que incluso alcanzó a pulverizar y exportar panela orgánica a través de Asproamistad, una organización campesina a la que pertenece.

—No me quejo, pero la vida del campo es dura. Y usted sabe, con el trabajo de una sola persona no alcanza, tenemos que trabajar los dos, con mi esposo.

Hace ocho años Zenaida le dio vida, junto con unas compañeras, a la Asociación de Mujeres Triunfadoras Porcicultoras del Campo, para criar marranos. Y en 2024, después de tomar unos talleres de empoderamiento femenino, se animó y se lanzó con un emprendimiento que hoy la tiene vendiendo cremas y cosméticos por varias veredas de Santander de Quilichao.

—¿Hay algo que no haya hecho, Zenaida? —le pregunto cuando ha terminado de enumerar todos los oficios que ha tenido.

—Yo soy todera. Me dedico a los cultivos, la porcicultura, la venta de mis productos. Soy guardia, y soy ama de casa. No sé a qué ahora hago todo, pero el tiempo me rinde harto.

Por esas dos últimas tareas no recibe ningún salario. Nadie dentro de la Guardia Cimarrona, según su reglamento, puede percibir honorarios por ejercer esas funciones. Es un trabajo social y voluntario, al que se dedican quienes tienen vocación y cumplen con una serie de requisitos, como “tener sentido de pertenencia y liderazgo”, “saber escuchar”, y “no haber sido condenado a cárcel”.

Zenaida agradece el momento en que se quedó sin trabajo, en 2011. Y está convencida de algo: “Cuando la mujer prospera, la familia prospera y toda la comunidad también prospera”.

El norte del Cauca y las guerras que se reciclan

Cuando comienza a explicar qué ha pasado con la Asociación de Mujeres Triunfadoras Porcicultoras del Campo primero baja la mirada. Luego, articula las frases con menos fuerza. Al final, pide no seguir hablando del tema. Se ve el dolor en sus ojos grandes, negros, redondos.

—La asociación está como desintegrada, ahora solo nos quedan dos marranos —cuenta como si sintiera vergüenza.

Las razones le son totalmente ajenas. Hace tres años, las mujeres que integraban la asociación, incluida ella, tuvieron que desplazarse de Mazamorrero. No fueron las únicas. Más de 500 habitantes de esa y otra vereda del municipio de Buenos Aires fueron forzados a abandonarlo todo tras el enfrentamiento de dos grupos armados ilegales.

En ese momento, Zenaida se puso el chaleco de la Guardia Cimarrona.

—Yo trataba de darles ánimo cuando los veía bajar con su maletica, pero cada uno es dueño de su propio miedo y ante las balaceras nadie sabe cómo reacciona. Uno no puede juzgar el miedo del otro.

Zenaida alcanzó a empacar una muda para ella, y otra para su esposo, y se refugió en la sede de ACONC, en el casco urbano de Santander de Quilichao. Con miedo, y con mucha precaución, subía cada vez que podía a la vereda para tratar de visitar a sus marranos y porque, como integrante de la guardia, también sentía que debía cuidar las casas de los vecinos, darles de comer a sus gallinas. Pasó noches allá, incluso, cerrando portillos para que los animales no se salieran. Y lo hacía sola. Así duró unas tres semanas, hasta que comenzó el retorno de los habitantes.

—Uno como que saca un coraje que yo no sé de dónde le sale a uno.

Según la alerta temprana 019 de 2022 de la Defensoría del Pueblo, emitida para los municipios de Santander de Quilichao, Buenos Aires y Caldono, esa zona se había configurado como “uno de los escenarios de consolidación y expansión en el Cauca de las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP, particularmente sus columnas móviles Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, enfrentadas a la también facción disidente autodenominada Segunda Marquetalia, que presuntamente se habría asociado con el ELN para disputar el control territorial”.

Hasta ese momento, de los 17 líderes que habían sido asesinados ese año en el Cauca, 10 eran del norte del departamento y 7 habían caído en esos tres municipios.

Tres años después, la situación sigue siendo la misma. Según Indepaz, Cauca es el departamento con más líderes sociales asesinados entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2025, con 17 de 67. Y es el cuarto departamento con mayor número de masacres registradas en el año, después de Valle del Cauca, Norte de Santander y Antioquia.

—Para el Cauca la situación no mejoró con la firma del Acuerdo de Paz de 2016. El conflicto no ha mermado, no ha menguado, simplemente cambió de chaleco —afirma un líder social de la región.

Ponerse el chaleco

En ese contexto de una violencia que ha encontrado la manera de reciclarse desde hace décadas, la Guardia Cimarrona del norte del Cauca juega un papel clave. Más de una vez, por ejemplo, algunas de sus integrantes han tenido que empuñar el bastón (o chonta, como también le dicen), ponerse el chaleco y la pañoleta negra, amarilla y verde, y salir a pararse frente a grupos armados para evitar que recluten a sus jóvenes.

En el reglamento se lee, de hecho, que “por las situaciones de conflictos en el norte del Cauca, los consejos comunitarios han tomado la decisión de tener la guardia de manera permanente”.

Pero a Zenaida no le gusta hablar de esos casos. Prefiere detenerse en otros momentos en los que la Guardia Cimarrona también ha sido útil. Como cuando logran poner de acuerdo a dos vecinos por una disputa de linderos. O cuando convencen a alguien de no sembrar a menos de 30 metros de las rondas hídricas. O cuando, en 2020, evitaron contagios de Covid-19 bloqueando las vías para que los habitantes no pasaran de una vereda a otra (y exponiéndose).

O cuando atendieron la emergencia provocada por uno de los tantos derrumbes de la mina ilegal de oro de San Antonio, en zona rural de Santander de Quilichao, que el primero de mayo de 2014 dejó 12 obreros muertos y cuatro más desaparecidos. Desviaron el río y en su lecho hicieron un hoyo de 200 metros de diámetro y 50 metros de profundidad, donde quedaron sepultados de madrugada cuando se vino la avalancha.

Después de que el entonces consejero mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, Víctor Hugo Moreno, medió entre los familiares de las víctimas y los operadores de las máquinas para que estos últimos ayudaran a rescatar los cuerpos, los mineros lo buscaron para que les diera permiso de tener la maquinaria. Moreno se negó “rotundamente” y, junto con la Guardia Cimarrona, encabezó una resistencia pacífica que al final logró decomisar dos máquinas, sin la ayuda de las autoridades.

En todas esas ocasiones, afirma Zenaida, la Guardia Cimarrona no se puso la camiseta, como dice el refrán. Se puso el chaleco.

También la emociona hablar de cuando hicieron un encuentro con la Guardia Cimarrona de San Basilio de Palenque, la primera del país, creada en 2009. De las capacitaciones en formación política, derechos humanos, género y primeros auxilios. O de la escuela de grima de 2018. La grima es un deporte o arte marcial parecido a la esgrima pero con machetes. Para los pueblos negros los machetes son un símbolo de autoridad, no una herramienta de agresión. De hecho, no todos los miembros de la guardia tienen derecho a portar uno. Solamente los enlaces veredales y los coordinadores regionales.

Zenaida Bonilla no ejerce ninguna de esas posiciones -su esposo sí es coordinador- pero todo el mundo la reconoce como una líder nata, que enseña con la palabra y con el ejemplo.

—A mí me gusta mucho ayudar pero como en las sombras, que no se note mucho.

Lo hace, incluso, cuando no lleva chaleco, pañoleta ni bastón. Nada que la distinga como miembro de la Guardia. Hace unos días, cuando subía a su casa en la vereda Mazamorrero en la chiva, vio sentada en la silla de adelante a una mujer que cargaba un bebé de 7 u 8 meses. Como eso está prohibido y Zenaida tenía claro el peligro que corrían, hizo que el conductor detuviera el vehículo y que la mujer y el niño en brazos se pasaran a una banca trasera.

—Este es un trabajo de 24 horas. Uno es guardia en cualquier momento, en cualquier lugar —dice esta mujer de poco más de 1,60 metros, nariz ancha, labios gruesos, sonrisa contagiosa y mirada que brilla.

Ser líder es darle calor a todo

Cuando las mujeres comenzaron a hacerse visibles en la guardia, el comentario generalizado de los hombres, incluso de un par de mayores, es que se convertirían en “una carga” y “no iban a ser capaces con esos trotes”.

—Pero les hemos demostrado que estaban equivocados. Ya no se atreven a decir eso. Las mujeres de la guardia cimarrona tenemos los úteros bien puestos, las tetas bien puestas, el maquillaje bien puesto, las trenzas bien puestas. Vamos a donde haya que ir, a la hora que sea. Dialogamos y nos paramos firmes—, señala Ana Yency Mina Larrahondo, presidenta del Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero y quien, durante muchos años, hizo parte activa de la Guardia Cimarrona.

Mina cita el caso del esposo de Zenaida, quien después de desaprender ciertos comportamientos, en un proceso que tampoco fue fácil, hoy celebra el respeto y la confianza que le tienen a ella y ya no se molesta si alguien la llama directamente por una cuestión de la guardia, por ejemplo.

—Él antes era de los machistas, de los que nos invisibilizaba. Pero ha crecido tanto que ahora entiende que hacen equipo. Las mujeres antes delegábamos el liderazgo, no reconocíamos nuestras capacidades. Ahora ya lo hacemos y aunque Zenaida no sea coordinadora, como él, tiene un papel de liderazgo tan importante como el suyo.

Zenaida la escucha y se ríe, con nervios.

Luego me confesará que también se reía por otra cosa. Sí, es verdad que a ella le costó creerse el cuento, que hoy se siente fuerte y que la escuela de formación de su proceso como líder ha sido la Guardia Cimarrona. Pero es otro el tema que le da vueltas en la cabeza hace tiempo.

—Le voy a contar una historia. Yo solo pude terminar el bachillerato en 2016, ya con hijos grandes y todo.

Tenía 45 años y, con la fuerza que le daba tener el diploma en la mano, se inscribió en la Escuela Superior de Administración Pública para estudiar Administración Pública Territorial, a distancia. La admitieron. Pero justo en ese momento un lote de su cultivo de piña estaba a punto de perderse, y además estaba entregada a sacar adelante la asociación de porcicultoras. Suspendió la carrera incluso antes de comenzar el primer semestre.

—Uno no puede con todo, esa fue una lección que saqué en ese momento.

Después, cuando Ana Yency ya esté lejos, dirá que para ella ser líder significa “darle calor a todo”, porque del líder depende que crezca su entorno.

—Ahora estoy pensando en retomar lo de la carrera. Creo que ya estoy preparada para hacerlo.

* Esta historia fue posible gracias a una alianza entre VORÁGINE y Alianza-ActionAid y la Generalitat Valenciana.