Nukak: desterrados y ahora usados en un turbio negocio de créditos de carbono

27 de octubre de 2025

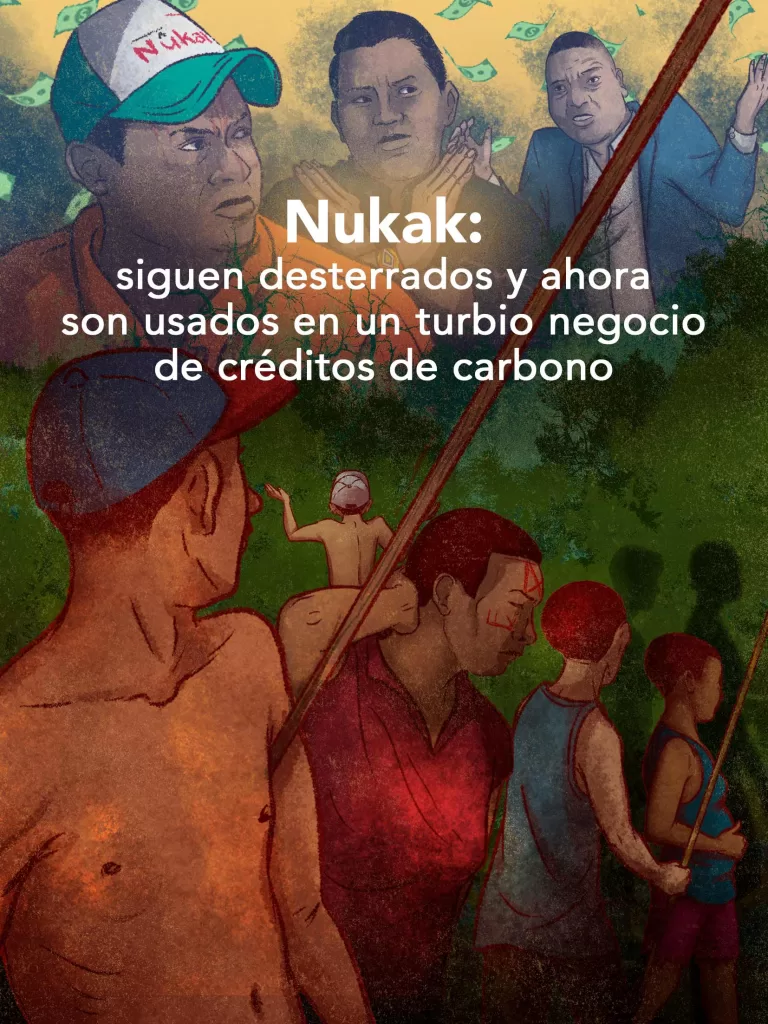

En un coworking ubicado en pleno centro de Bogotá, seis personas posan alegres para una foto. Es comienzos de febrero de 2025. Dos empresarios argentinos muestran coloridas manillas hechas por los indígenas Nukak, el último pueblo nómada en haber sido contactado en la Amazonía colombiana, hoy en peligro de extinción. En el centro de la instantánea sobresalen Joaquín Nijbe, el abubaka (representante legal) de los nukak, un hombre de baja estatura y rollizo, y a su lado está Jeison Benachi, fundador de la empresa Innova Green y entonces presidente del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS- en el Guaviare. Los dos lucen cinturones artesanales argentinos.

A los pocos minutos de tomada la foto, la camaradería se esfumó. A los argentinos, directivos de dos firmas de consultoría (APV Solutions y RIV Consulting), les habían prometido que se iban a reunir con un ministro colombiano y con varios líderes indígenas para sellar un acuerdo por la venta de créditos de carbono que se obtendrían a partir de las 954.000 hectáreas que tiene el resguardo nukak en el Guaviare, un negocio al que le calculan una utilidad de 7.4 millones de dólares. “Nada de eso se dio”, dijo uno de los argentinos.

Además de que el alto funcionario los dejó plantados —si es que realmente fue invitado—, hubo otro impasse que terminó por caldear el encuentro. Benachi, coinciden dos personas que estuvieron en la reunión, intentó cobrarles el valor del transporte de varios abuelos y dirigentes nukak que habían llegado a Bogotá y puso sobre la mesa, de forma inesperada, un nuevo contrato en el que él sería el intermediario de toda la operación.

Benachi creó una empresa con el nombre de Corpogreen en febrero de 2021 en San José del Guaviare y luego le cambió el nombre a Innova Green. Él niega haber ido al encuentro a nombre de Innova Green y dice que los argentinos fueron quienes “citaron” a diferentes comunidades indígenas al evento para hablar de diferentes temas, incluyendo los créditos de carbono.

Lo cierto es que el negocio no se hubiera podido materializar porque los créditos de los nukak no han podido, hasta el momento, ser certificados y emitidos en el mercado de captura de carbono. Tras el fracaso de unas negociaciones adelantadas con la firma Waldrättung en el marco de un primer proyecto en 2019, una auditoría de la firma Icontec rechazó validar un segundo negocio adelantado con la firma Amazon Carbon y conocido como Deiyiabena Redd+.

El territorio nukak, en la actualidad, está en disputa entre las disidencias de Arturo Charry, alias ‘Iván Mordisco’, y Alexánder Diaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, que aún rechazan someterse al Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC en 2016.

Por si fuera poco, en el departamento del Guaviare, entre 2020 y 2022, fueron taladas cerca de 27.188 hectáreas de bosque, 15 por ciento de la pérdida nacional, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM). Se trata de un área equivalente a la de Medellín. Y según un reporte de Mongabay Latam, una de las zonas más afectadas por esta deforestación ha sido precisamente el Resguardo Nukak.

Paradójicamente, eso no ha diezmado el interés de los desarrolladores de proyectos de créditos de carbono, que viven justamente de la idea de que al fortalecer a una población autóctona y pagarle por cuidar el bosque, se evita la liberación de una tonelada de dióxido de carbono en el aire por cada hectárea de selva que se proteja.

La tonelada se vende luego en un mercado en el que empresas contaminantes pueden comprar estos certificados para ‘equilibrar’ su huella ambiental a bajo costo y evitar pagar un impuesto al carbono por cada tonelada de CO2 emitida.

El poder detrás de los nukak

El encuentro con los argentinos fue uno de los últimos episodios de la historia, hasta ahora inédita, de cómo Benachi y su mano derecha, Shirley Ortiz —quien también aparece en la foto del encuentro en Bogotá, vestida con una gabardina negra—, han intentado sacar adelante el negocio de créditos de carbono a nombre de los indígenas nukak.

Ortiz fue candidata a la alcaldía de Miraflores en 2019 por el partido Mais y después de “quemarse” con solo cuatro votos, fue empleada de Corpogreen. Benachi y Ortiz, entre 2021 y 2025, se convirtieron en el poder a la sombra de este pueblo indígena, según informaron varias fuentes que colaboraron con esta investigación.

Aunque parece que lleva toda la vida entre los nukak, Benachi —quien no supera los 40 años— los conoció hace menos de una década. Antes, dice, trabajó con una Institución prestadora de servicios de salud (IPS) en el departamento del Cauca, lo que le permitió viajar durante un tiempo como auxiliar de farmacia a bordo de un barco ambulancia sobre el Pacífico.

Luego, volvió a Guaviare, de donde es oriundo, para fundar la empresa Corpogreen en 2021. Según cuenta, lo hizo en alianza con el resguardo indígena del Itilla, tras recorrer ese departamento con la camiseta política del Mais.

Hasta ese momento, reconoce Benachi, su empresa no tenía ningún conocimiento en temas ambientales. Aunque asegura que Corpogreen se fundó “por el proyecto de Visión Amazonía”, un programa del Estado para frenar la deforestación en esa región y que depende del ministerio de Ambiente, funcionarios de esta entidad aseguraron que en sus registros no aparece ninguna contratación con dicha empresa.

Según su relato, recibió en 2021 una solicitud del abubaka Joaquín Nijbe para ayudarlo a contactar empresas desarrolladoras de bonos de carbono, lo que le permitió acercarse a las autoridades nukak, que entonces contaban con el acompañamiento de varias oenegés y de entidades públicas, como la Unidad para las Víctimas y la Defensoría del Pueblo, para hacer seguimiento a las medidas cautelares impuestas para su protección por un juez de restitución de tierras.

Estas medidas se crearon precisamente para proteger a este pueblo después de su desplazamiento forzado debido al conflicto armado y obligan a las entidades estatales a tener un plan para su atención humanitaria y retorno, como etnia en contacto inicial.

En una oficina en el centro de Bogotá, Marcela Tobón, directora de la comunidad de juristas Akubadaura, que acompañó durante seis años a los nukak, dice que su organización se retiró cuando “apareció el tema de los bonos de carbono al Guaviare”. Su decisión se debió a que “el pueblo nukak, en pleno ejercicio de su autonomía resolvió negociar contratos con esas empresas que operan a puerta cerrada”, lo que facilitó la “cooptación de las autoridades locales y conllevó a perder gran parte de sus aliados”, agregó Tobón.

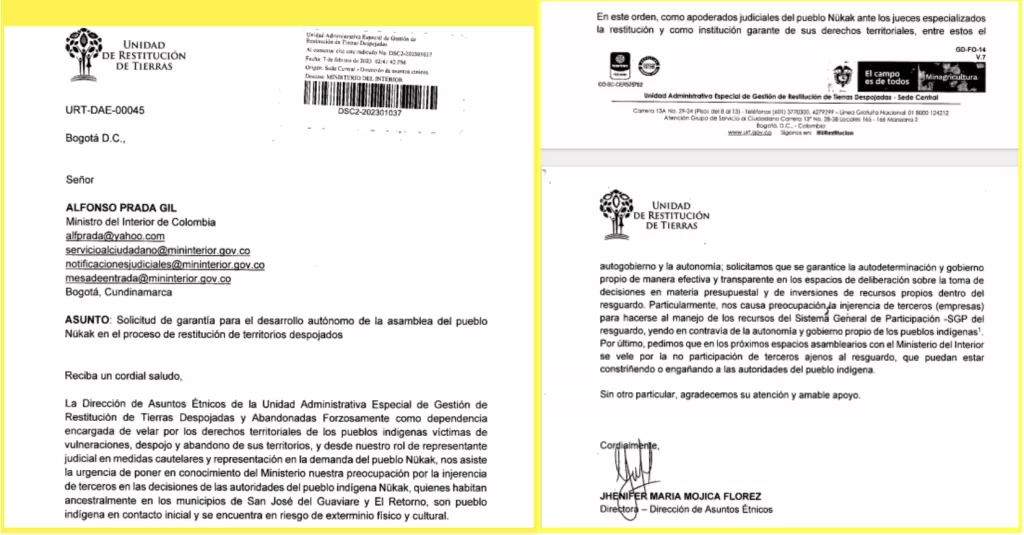

Esta queja no solo fue de las oenegés que acompañaban a los nukak. En febrero de 2023 Jhenifer Mojica, entonces directora de la Unidad de Restitución de Tierras, envió una carta al ministro del Interior Alfonso Prada en la que, como representante judicial en medidas cautelares y representación del pueblo Nukak, denunciaba su preocupación por la “injerencia de terceros en las decisiones de las autoridades del pueblo indígena Nukak”.

La paradoja reside en que, mientras los intermediarios han buscado negocios y contratos millonarios a nombre de los nukak, la mayoría de estos indígenas malviven en los 19 asentamientos en los que malviven en cambuches y sin servicios públicos, alrededor de los municipios de San José del Guaviare y El Retorno; incluso algunos en la prostitución y la indigencia. Los que viven en los cinco poblados situados al interior del resguardo están un poco mejor, según las pocas personas que todavía acceden a ese pedazo de selva en medio de la guerra.

En el segundo piso de un café con aire sombrío en el centro de Bogotá, donde acostumbra a reunirse, Benachi asegura que desde hace año y medio no tiene nada que ver con los bonos de carbono y reconoce que estos proyectos, de los que fue parte en Deiyiabena Redd+, buscan alejar a cualquier actor externo al proyecto, incluyendo a los aliados tradicionales de los nukak. Sostiene también que solo fue un “acompañante” que ayudaba a los indígenas en este acuerdo, a cambio de nada. Esta afirmación, como pudo documentar 360-grados.co, no es del todo cierta.

Un camino tortuoso

La historia para intentar monetizar parte del territorio de los nukak comenzó en 2019, cuando se cayó un contrato firmado en una noche de parranda por su entonces representante legal, Manuel García, en el que acordó desarrollar conjuntamente el negocio por 100 años con un intermediario de Waldrättung, una empresa colombiana con nombre alemán.

El acuerdo naufragó antes de que Waldrettung firmara, pero fue un primer aviso de que algo no estaba funcionando en el sistema de gobierno recién creado para que esa comunidad pudiera tener una interlocución con el Estado.

Una de las principales enseñanzas que develó este proyecto fallido fue que los nukak no estaban suficientemente organizados como para poder manejar grandes cantidades de dinero, por lo que era necesario fortalecer su gobernanza. Y ese fue justamente el vacío que buscaron colmar los intermediarios, interesados en impulsar la creación de un reglamento interno y un plan de vida que, a largo plazo, le permitiera a este pueblo manejar sus propios recursos.

Si bien es difícil estimar la cantidad de recursos que habría podido generar un negocio que no se concretó, una fuente que trabajó en el proyecto Deiyiabena Redd+ indicó que “en su momento, se estimaba en un escenario conservador la verificación de alrededor de no menos de 4 millones de certificados”. Ya que en 2024 el precio los créditos de carbonos Redd+ osciló entre 2,4 y 4,5 dólares, según los datos de la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono, se puede calcular que el proyecto esperaba generar alrededor de 14 millones de dólares, una cifra que coincide con la de otros proyectos de la región amazónica.

Según cuenta Jonathan Nuñez, director de la empresa Amazon Carbon, Benachi fue en 2021 a buscarlo a Villavicencio, al saber que estaba tratando de montar varios proyectos de créditos de carbono. “Se presentó como líder regional, como una persona que tiene experiencia en enlace comunitario y que gozaba, de alguna manera, de un acompañamiento con un pueblo que es el Nukak”, recuerda Núñez.

Señala que, con un “oficio” firmado por el representante legal de los nukak, Benachi logró convencerlo para que adelantara un proyecto de crédito de carbono en el Resguardo Nukak, con tan solo 210 personas de alrededor de las más de 1.000 que componen esa etnia, según el censo del Ministerio del Interior. Núñez es hijo de un locutor de radio local, que antes de administrar Amazon Carbon había probado sin suerte ser elegido en la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical en el Meta. Cuenta que su interés por los créditos de carbono nació luego de un viaje a la selva amazónica en donde participó en la campaña contra las minas de la ONU.

Fue así como Núñez, Benachi y Nijbe iniciaron el proyecto ‘Deiyiabena Redd+’ en el territorio nukak, creando —entre otras cosas— un correo para que los nukak se comunicaran oficialmente, además de un logotipo para el resguardo. En 2021, firmaron un contrato de asociación temporal a 30 años que otorgaba el 40 por ciento de las ganancias por la venta de los bonos a la empresa Amazon Carbon y el 60 por ciento para los indígenas, del que se deduciría tres por ciento para Corpogreen por su labor de intermediación y gastos administrativos.

Fue así como se llevaron a cabo una media decena de asambleas en el marco del proyecto Deiyiabena, en las que el financiamiento corrió a cargo de Amazon Carbon y la movilización de las personas por Corpogreen. En buena medida sin presencia de observadores externos.

Pese a ello hoy, una parte de los nukak pareciera no entender plenamente de qué trata un proyecto de bonos de carbono, según pudo comprobar 360 grados en los asentamientos de Villa Leonor y Aguabonita, ubicados en San José del Guaviare.

Una de las dificultades que han tenido —y todavía tienen— los nukak para adaptarse al sedentarismo es que vienen de un sistema nómada en el que no existía el dinero ni el trabajo —tal y como se entiende en Occidente—, por lo que cada clan familiar tomaba sus propias decisiones mientras recorría cientos de kilómetros en la selva, recolectando y cazando para vivir, alimentarse y mantener vivas sus costumbres.

Sin importar estas particularidades, el Estado les exige tener un ejecutivo único (el abubaka), un parlamento plural (la asamblea Mauru Munu) y una organización centralizada y robusta para poder acceder a los contratos de alimentación, educación, salud o vivienda que delega, mientras tanto, a una serie de intermediarios.

Los roces fueron constantes al interior del proyecto Deiyiabena. En una de esas asambleas, en mayo de 2023, la Corporación Mantis que se encargó de la logística y que fue pagada con fondos de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), le impidió la entrada a unos funcionarios de la Unidad de Víctimas que intentaron entrar para conocer los detalles del proyecto, así como a miembros de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas.

El fin del idilio

Pero luego de dos años y medio de asambleas y reuniones, el 3 de enero de 2024, Núñez recibió un correo desde la cuenta del Resguardo Nukak, firmado por su representante legal, Joaquín Nijbe, en el que cancelaba unilateralmente el contrato con Amazon Carbon. El mensaje, copiado a varias direcciones, declaraba la rescisión “unilateral” del proyecto.

Una de las razones que invocó el representante de los nukak fue que la empresa no había logrado vender un solo bono de carbono en 24 meses y, por ende, no habían recibido un solo peso. Núñez se sintió sorprendido por la decisión e intentó comunicarse con el abubaka, sin éxito.

Además de solicitar una explicación, el gerente de Amazon Carbon le exigió convocar al consejo de autoridades Mauro Munu, que reúne a 44 líderes y mayores de esta etnia, para que certificaran que fueron ellos los que tomaron la decisión de poner fin al proyecto y no el representante legal de manera personal y arbitraria, como cree que sucedió.

En una acción de tutela que Núñez interpuso ante un juzgado de Guaviare en noviembre de 2024, señaló a un “tercero indeterminado” de manipular a los nukak para desistir del contrato vigente y poder abrilre campo a una nueva empresa de la que no precisa el nombre. Pero, “ya sabemos quién es ese tercero indeterminado”, se ríe por teléfono Benachi al asegurar que ninguna de las acusaciones en su contra ha prosperado.

Aunque cree que detrás del desistimiento de los nukak está Benachi, Núñez reconoce las dificultades que existen para demostrar que este pueblo, de menos de mil habitantes, sea capaz de evitar una deforestación que ha fluctuado al vaivén de las negociaciones con las disidencias de las FARC, como también señala International Crisis Group en su informe.

El negocio, como ya se señaló, venía haciendo agua. En un informe de 2022, Icontec cuestionó la falta de claridad en cuanto al manejo de los millonarios recursos que entrarían al resguardo una vez se emitieran los créditos en el mercado de bonos de carbono y el bajo porcentaje (6 por ciento de los ingresos) que el proyecto Deiyiabena REDD+ destinaba al componente ambiental, necesario para la restauración y conservación. Además cuestionó su utilidad para frenar la deforestación, más allá de las acciones ya previstas por el gobierno en materia de restauración ecológica.

Al día de hoy, Núñez no ha obtenido ninguna respuesta por la cancelación del contrato en el que invirtió miles de millones de pesos. Cree que su empresa fue víctima de “puñaladas traperas y todas las conductas desleales y que son incluso punibles”. Benachi, por su parte, dice que se alejó porque ya había “visto que la segunda auditoría” del proyecto, realizada por la empresa Versa, “no iba a dar nada positivo”, al igual que la de Icontec.

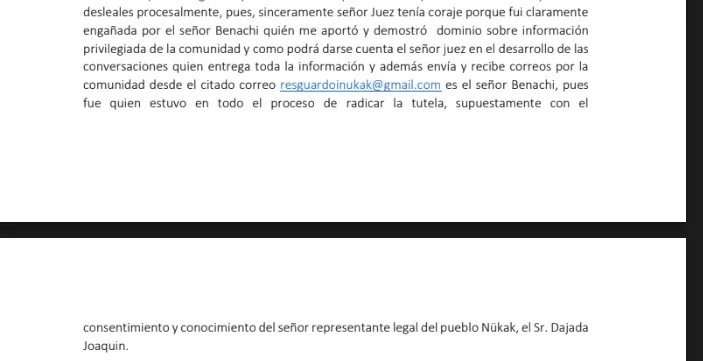

Tiene esa sospecha porque en 2024, otra persona, la administradora pública Jacqueline Henao, denunció ante la Fiscalía General a Jeison Benachi por haberla contratado para realizar una tutela en la que presuntamente se suplantó la firma del abubaka Joaquín Nijbe. “Fui claramente engañada por el señor Benachi”, dice Henao en la denuncia, al señalar que él se presentaba como “el asesor y prácticamente el representante del pueblo nukak”, y le propuso acceder directamente al correo del resguardo.

Lo cierto es que, según el testimonio de Núñez, Corpogreen pretendió que su empresa fuera el coadministrador del 90% de los recursos del pueblo nukak, mientras que en paralelo disminuía el monto destinado al componente ambiental, clave en un proyecto de bonos de carbono.

Benachi niega la existencia de los documentos en posesión de esta alianza periodística y señala a Amazon Carbon de haber querido tomar el control del porcentaje del componente ambiental previsto en la partida de los indígenas.

Problemas de representación

Joaquín Nijbe, por su parte, no dio detalles de por qué puso fin al proyecto Deiyiabena, siguiendo, según él, el mandato conferido por una asamblea de autoridades realizada el 3 de diciembre de 2023. “No vamos a seguir con este proyecto”, declaró, tajante, en una entrevista concedida en un café del centro de San José del Guaviare en 2025, acompañado de su hijo, su esposa y Shirley Ortiz.

Tampoco se refirió a las denuncias formuladas por algunos líderes nukak sobre la falsificación de sus firmas en el acta de dicha asamblea, grabadas en video.

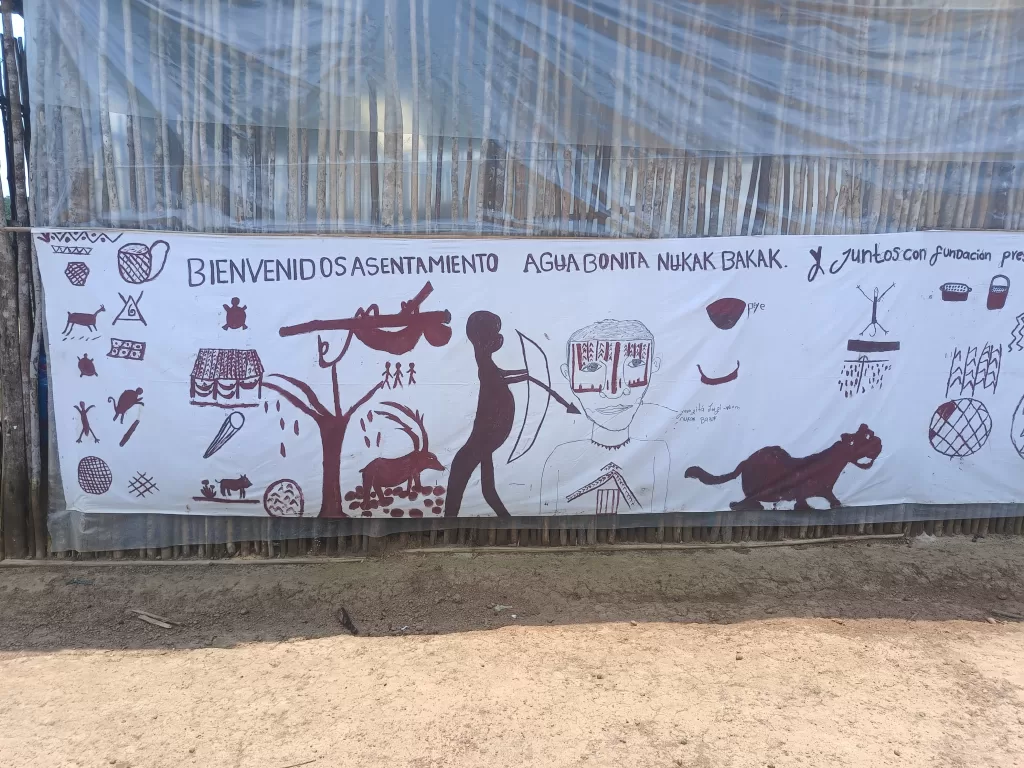

Nijbe defendió el derecho de su pueblo a buscar un nuevo desarrollador para este proyecto. “Acá no tenemos espacio para recolectar, para pescar, mariscar y cultivar”, dijo el líder del asentamiento de Aguabonita, un terreno polvoriento prestado por la alcaldía de San José del Guaviare, en el que algunas casuchas de madera y lámina apenas protegen de la intemperie a sus habitantes. “No queremos seguir sufriendo, aguantando hambre (…) Si no hay ese recurso de eso (el proyecto de bonos) no tenemos nada”, reclama.

Este indígena comenzó como traductor de su pueblo y se volvió clave, junto con su hermana Mónica, porque empezaron a fungir como interlocutores con entidades estatales que prestaban asistencia y acompañamiento a los nukak. Después del escándalo con Waldrättung, tomó la representación legal de su pueblo y ahora es una persona muy presionada por su población, que le exige gestiones para conseguir alimentos para sobrevivir. Además, quedó solo cuando su hermana Mónica se suicidó, en medio de la terrible situación que viven los nukak.

Estos episodios, a juicio de una funcionaria que trabaja en asuntos étnicos, que pidió el anonimato porque no está autorizada a ser vocera pero que ha trabajado en la región, dejan en evidencia la ineficiencia del Estado para atender efectivamente a una comunidad, que a su vez tiene un serio “problema de representación”, en el que sus autoridades “han sido instrumentalizadas por organizaciones (…) para responder y legalizar algunos recursos”.

Sin embargo “yo no culparía a Joaquín”, matiza un asesor del gobierno nacional que pide anonimato porque asegura que se ha vuelto peligroso hablar del tema de los créditos de carbono en el Guaviare.

Y no es para menos, al menos cinco personas —tres de las cuáles aceptaron ser grabadas a cambio de que se proteja su identidad— han sido amenazadas en este caso. “Primero porque es una persona que vive rodeada de pobreza en el tugurio de Aguabonita y, segundo, porque tiene mucha presión de su gente que le dice que tiene que conseguir recursos; presión de los actores armados, presión de los que van a buscarlo…”, dice esta persona refiriéndose al contexto en el que vive Nijbe.

Deudas y dudas

Pero allí no acaba la historia. Jeison Benachi dijo en entrevistas y mensajes de chat entregados en el marco de este reportaje que su único interés en este negocio de bonos de carbono era el de “acompañar” sin ningún interés a los nukak. Cita una y otra vez el término ‘acompañante’. Aunque reconoce ser el fundador de Corpogreen, asegura que ya no tiene nada que ver con la nueva empresa, Innova Green, tras su cambio de nombre, de estatutos y de composición accionaria.

Más allá de su supuesta filantropía, como pudo documentar 360 Grados, Benachi tenía otras razones para querer concretar un negocio de créditos de carbono con los nukak.

Para echar a andar Corpogreen y financiar la movilización de los nukak en torno al negocio de los créditos de carbono, Benachi recurrió a los aportes de varios comerciantes de San José del Guaviare y de los sanandresitos de Bogotá, así como de un diputado del departamento del Guaviare, a quienes les prometió que con este negocio “podrían entrar entre 25.000 y 30.000 millones de pesos”, según relata uno de ellos bajo anonimato para hablar abiertamente.

“Le creímos porque una vez nos invitó a una reunión por los lados de Boquerón (donde hay un asentamiento de desplazados del pueblo nukak) y nos dimos cuenta de que si Jeison les decía que saltaran, ellos lo hacían”, dice uno de los inversionistas que le dio una millonaria suma de dinero para movilizar a los indígenas a una de las asambleas Mauro Munu.

“Nosotros estuvimos en una camioneta de mi propiedad, llevamos comida para los indígenas. Fue una profesional de la salud que (Benachi) nunca le pagó los servicios por los que la contrató”, dice otro de los supuestos estafados por Benachi. Al menos dos personas consultadas en este reportaje aseguraron haber trabajado para él sin recibir su pago. Además de la reunión en Boquerón, los socios de Corpogreen también asistieron a otra con los nukak en un hotel en cercanías del aeropuerto de San José del Guaviare.

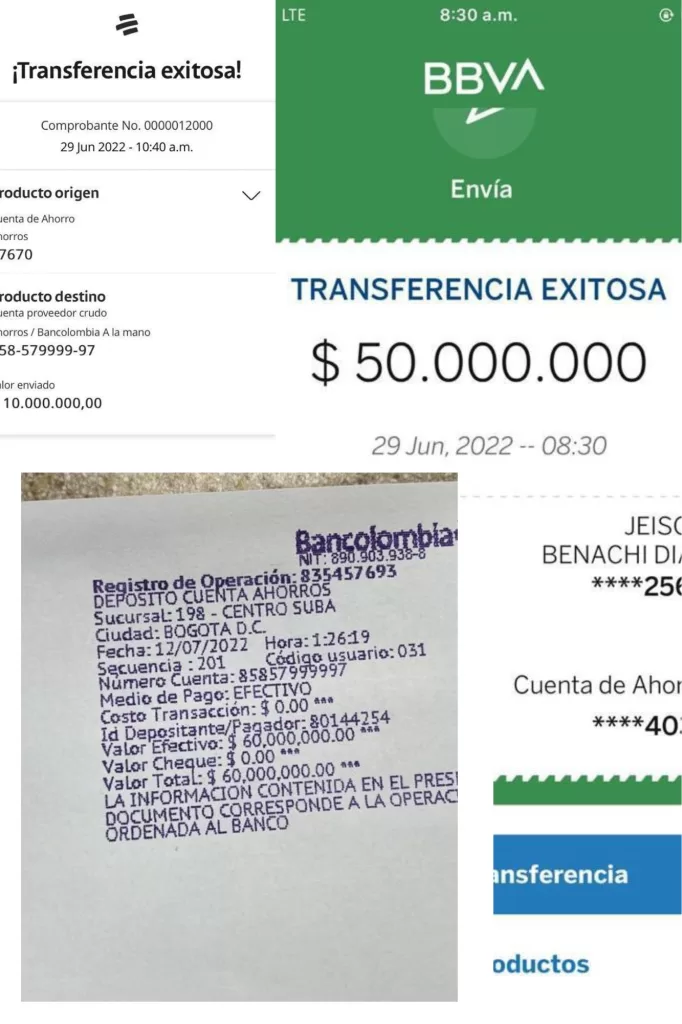

A finales de 2023, viendo que el proyecto no daba resultados y que Benachi comenzó a evadirlos, algunos de los socios decidieron denunciarlo por estafa ante la Fiscalía. En el proceso, que está abierto, varios de ellos relatan que le dieron 160 millones de pesos, para lo cual aportan copias de recibos de consignación a las cuentas de Benachi y de algunos de sus familiares, girados a diferentes bancos, entre junio y julio de 2022.

Pese a las evidencias, testimonios y demandas, Benachi niega todo. Afirma que nunca tuvo socios en Corpogreen sino “colaboradores” y que no recibió aportes de particulares para movilizar a los nukak.

Según él, el proceso que corre en la Fiscalía se relaciona con otro negocio de compra de gasolina llevado a cabo con los que ahora lo acusan de estafa. “Ese tema es aparte”, defiende su abogado, presente con él en una segunda entrevista realizada por esta alianza periodística, cerca del Palacio de Justicia, en Bogotá. “Además, ¿cómo va a ser un compromiso de 25.000 a 30.000 millones cuando Corpogreen tenía solo un 3% del proyecto Deiyiabena, que no alcanzaba a llegar ni a 900 millones?”, cuestiona Benachi, quien además habla de “señalamientos injuriosos y calumniadores”.

“Mordió más de lo que pudo masticar”, resume un miembro de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas con el gobierno, que siguió de cerca el asunto y pidió que no se revele su identidad por temor. “Trató de monopolizar muchos de los procesos organizativos que se llevaban desde otras organizaciones” como los contratos para la educación y la salud del pueblo nukak para “hacerse el representativo (sic) de esta etnia”.

La herencia de Corpogreen

En agosto de 2025, cuando parecía que las aguas se habían calmado en torno al negocio de los bonos de carbono y los nukak baká —durante mucho tiempo llamados nukak makú, “gente salvaje”— la asamblea Mauro Munu volvió a reunirse después de casi un año sin hacerlo. Esta vez para votar la reelección del abubaka Joaquín Nijbe en un evento al que sólo asistieron Shirley Ortiz y un par de invitados más.

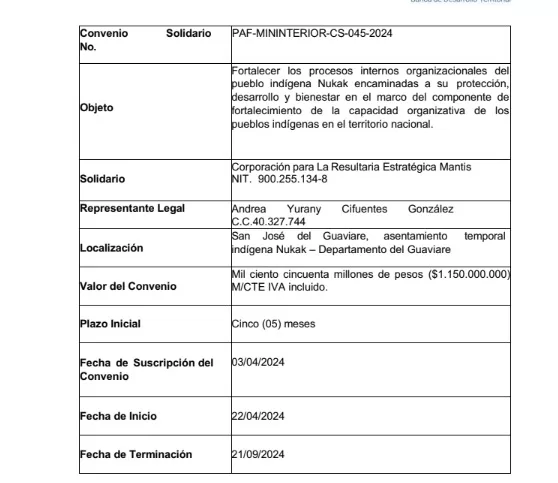

El hecho de que Benachi se alejara del proyecto no impidió que su exmano derecha tomara el relevo. De hecho, una de las herencias que dejó Corpogreen fue un reglamento interno creado por ella, en alianza con la Corporación para la Resultaria Estratégica Mantis, una organización sin ánimo de lucro fundada en Villavicencio en 2008 —cuyo nombre aparece varias veces en este reportaje sin que sus dirigentes acepten responder a las solicitudes de entrevista formuladas por llamadas y WhatsApp— y autoridades del resguardo. Lo que se sabe es que Mantis obtuvo al menos un contrato por unos 295.000 dólares, entregados por la banca de desarrollo territorial Findeter, para “fortalecer los procesos organizacionales del pueblo indígena nukak encaminadas a su protección, desarrollo y bienestar”.

Este reglamento, que impone —entre otras cosas— una serie de penas por cometer delitos, ha sido duramente criticado por algunos antropólogos que conocen a los nukak, porque propone estructuras muy alejadas de los principios de funcionamiento de un pueblo nómada y que son propias de otras organizaciones indígenas, como la de una maloca —casa comunal— o guardias comunitarias. “Eso es pura demagogia, no va a ocurrir”, denuncia un asesor del gobierno nacional que conoce a este pueblo.

Pero sobre todo, porque menciona únicamente a dos de sus grupos territoriales: los Wayari Munu o “gentes del río” y los Meu Munu o “gentes de la tierra”, dejando de lado a los clanes Taka Yudn Munu o “gente del pecho de la selva” y Mipa Munu o “gente del río Inírida”, a los que excluye, sentando una división en esa comunidad. Consultada al respecto, Maritza Arango, quien fue asesora étnica del proyecto a nombre de Mantis pero ya no pertenece a esa corporación, indicó que “ese tema lo puede aclarar la autoridad tradicional Dajada Joaquín Nijbe o el enlace territorial para todo lo relacionado con el pueblo Nükak, Shirley Ortiz”.

Cuando esta alianza visitó el asentamiento de Aguabonita, atravesado por un caño insalubre en el que algunos se lavan y otros hacen sus necesidades, la maloca había sido quemada por unos niños que jugaban con tizones, según indicó un habitante del campamento. Del suelo rojizo sobresalen unos pequeños bultos de tierra: la tumba de un muerto enterrado en el mismo suelo del lugar en el que ahora viven los nukak, según contó uno de ellos. Algo que antes habría sido prohibido por sus ritos funerarios, que les exigían abandonar en la selva el cuerpo de los difuntos.

Estas cuestiones no son nada menores cuando se sabe que los nukak se están dividiendo ahora en tres grandes grupos con intereses y modos de vida bien diferenciados, señala el asesor del gobierno nacional que pidió anonimato. Según dice, hay un primer grupo en un sector urbanizado “que vive en tugurios como Aguabonita, Villa Leonor o Filo de Hambre” y depende en buena medida de la asistencia que se le da. Otro grupo “se desplaza entre los bordes del resguardo” y vive de recolectar hojas de coca, sin dejar del todo sus actividades tradicionales, y un tercero que ya “está ocupando áreas del resguardo” y puede aspirar a una forma de vida más parecida a la que tenían en la selva, “aunque no necesariamente la de hace 40 años”.

A pesar de cargar con estas acusaciones y de haber sido enlace territorial de Corpogreen, Ortiz, según cuenta una fuente consultada para este reportaje, obtuvo en 2025 un contrato del Ministerio del Interior para desarrollar un plan de vida vital para los indígenas nukaks, en alianza con la Clínica Jurídica Integral de Carlos Chindoy, un abogado indígena del departamento del Putumayo. Ese dato no pudo ser verificado oficialmente en este reportaje.

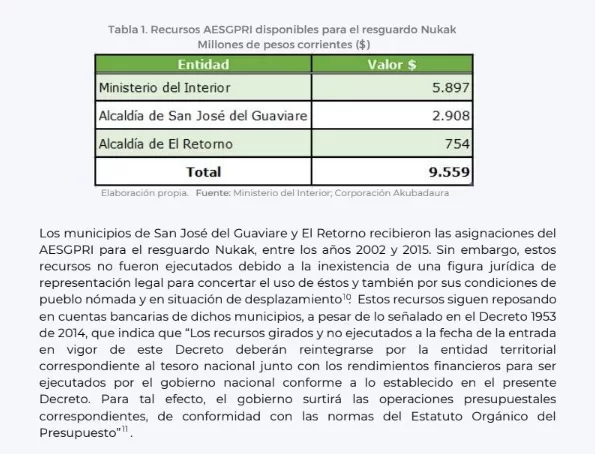

En teoría, una vez concluido el plan de desarrollo en el que deben plasmar sus aspiraciones colectivas, los nukak estarían un paso más cerca de poder acceder a los 9.500 millones de pesos del Sistema General de Participaciones que les debe el gobierno desde el 2000 y que reposa en cuentas de la gobernación del Guaviare y de alcaldías locales, mientras están lo suficientemente organizados como para gestionar ese dinero. Esto, según un informe de 2022 de la Contraloría General de la República en el que indicó que “estos recursos no fueron ejecutados debido a la inexistencia de una figura jurídica de representación legal para concertar el uso de éstos” y que podrían estar ampliamente subvaluados en la medida en que las alcaldías no han respondido a sus reiteradas peticiones para actualizar dicha cifra.

En su defensa, Ortiz asegura que los que la cuestionan “deben visitar el territorio” para entender lo que sucede y asegura haberse alejado de Benachi. Otros intermediarios que no están directamente involucrados con los proyectos de créditos de carbono defienden que su labor sirve para suplir las falencias del Estado que tienen a los indígenas nukak al borde de la extinción.

Rumbo al aislamiento

El último capítulo de esta historia ocurrió en septiembre de 2025 cuando se hizo público un comunicado firmado por el Resguardo Nukak que anunció la creación de un “equipo técnico jurídico de confianza”, el cual será la única vía por la que deberá ser “canalizado” cualquier proyecto que se quiera hacer con este pueblo.

Según el documento, que causó ruido en el Guaviare, esta precaución se toma porque en “reiterados casos”, “terceros ajenos a nuestro pueblo, con objetos diferentes, han gestionado y ejecutado proyectos sin nuestro consentimiento previo”, invocando de forma “ilegítima” el nombre del Pueblo Nukak.

A pesar de que no especificó hacia quién iba dirigido, este documento fue leído en la región como una declaración de guerra hacia todo aquel que quisiera hacer negocios con los nukak sin pasar por sus nuevos intermediarios. Deja además en el aire la pregunta de qué pasará con los contratos de este pueblo, que son ejecutados por otras empresas, para su educación, salud o alimentación y que, por lo tanto, no son manejados por quienes ahora pretenden ostentar su única representación.

Por videollamada, Chindoy asume querer ser el canal de comunicación de los nukak a través de la empresa Clínica Jurídica Integral, que aún no está conformada, por lo que mientras tanto lo haría a título personal. Cuenta que llegó a asesorar a los nukak por un pedido directo del abubaka Joaquín Nijbe hecho en marzo de 2025, luego de que lo buscaran tanto Benachi como la fundación Mantis para hacer el plan de salvaguarda.

Chindoy dice que aceptó trabajar con el abubaka porque vio que la situación de los indígenas “es crítica” pese a la inversión que ha hecho el Estado para su mejora. “Ellos manifestaron que se han venido ejecutando muchos recursos pero que su vida no ha cambiado” y que los intermediarios que manejaban esos contratos, “lo que hacían es legalizar con ellos los recursos”, dice.

Benachi, por su parte, resta valor al manifiesto al que considera “errado” y en el que “se ve la manipulación” del pueblo nukak, mientras dice que ha venido “armonizando” el entorno del pueblo indígena tras los múltiples problemas surgidos en el marco del proyecto de bonos de carbono que quiso levantar con Amazon Carbon.

Entretanto, un nuevo jugador ha comenzado a avanzar sus fichas en el complejo ajedrez que se viene adelantando en el territorio nukak. La empresa America Carbon Trading reconoció que “evalúa” el posible desarrollo de un nuevo proyecto de créditos de carbono en el pueblo nukak, y que para eso está participando en reuniones y asambleas en las que explica el funcionamiento de estos negocios a cada comunidad, a la espera de que el resguardo adelante un ejercicio de consulta previa con acompañamiento del Ministerio del Interior.

De momento, aunque ha sido involucrada por medio de tutelas y demandas, la Justicia colombiana aún no se ha metido a escudriñar a la red de intermediarios que manejan contratos y prometen millones a los nukak, cuyo futuro pende de un hilo, atrapados entre la violencia, el abandono estatal y la ambición de quienes se presentan como sus salvadores pero que están allí solo para hacer sus negocios.

Esta investigación periodística fue realizada con apoyo de la Beca Relatos de Región: periodismo local que explica Colombia del Ceper de la Universidad de los Andes, y el contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores.