El tiempo detenido: 25 segundos que niegan la restitución en el Bajo Atrato

21 de abril de 2025

Una amenaza de muerte que llegó en 2023 hizo que Joaquín* tuviera que dejarlo todo y pasar más de un año lejos de su casa, esa que se ubica en algún lugar de la subregión del Bajo Atrato y que hace parte del Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó (Cocolatu). Recién volvió, se encontró con otro mensaje que repetía la misma advertencia: “Si se porta bien, no le pasa nada. Si sigue con ese proceso, sí le puede ir pasando”. El audio llegó por WhatsApp en enero pasado. No tenía autor, pero Joaquín intuía el origen. Desde hace años está denunciando a un empresario por apropiarse de la tierra de su familia.

No es el único. Junto a él, cerca de 8.000 afrocolombianos de 53 comunidades, miembros del consejo comunitario, el más grande de esta región, han emprendido una lucha por la restitución de sus tierras. Pero el camino ha estado lleno de espinas. Cocolatu es una organización étnico-territorial que representa a comunidades afrocolombianas y campesinas asentadas en la región del Bajo Atrato, ubicada principalmente al norte del departamento del Chocó y en parte del Urabá antioqueño. La organización surgió en respuesta al desplazamiento provocado por la violencia armada desde mediados del siglo XX y fue formalmente constituida bajo los principios de la Ley 70 de 1993, que protege los derechos territoriales y culturales de las comunidades negras en Colombia.

Su territorio poco a poco les ha sido arrebatado por terceros ajenos a la región y convertidos, principalmente, en praderas para la ganadería. A pesar de llevar una década en este proceso de recuperación de las tierras, apenas han llegado a la etapa de notificación. Y ahí se han quedado, varados, esperando por un año que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y Presidencia aprobaran un anuncio de 25 segundos en televisión y el juzgado dé continuación al proceso.

Los empresarios señalados del despojo

El despojo comenzó con la guerra. Entre 1996 y el 2000, el fuego cruzado entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Farc obligó a cientos de familias a huir. Los que se quedaron fueron amenazados. “Si no le compramos a usted, le compramos a la viuda”, era la sentencia, según Joaquín. La compra de tierras no fue legítima, pues en el año 2000, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) reconoció que este era un territorio colectivo inalienable para foráneos.

“Iban entrando las autodefensas e iban entrando los ricos porque ellos eran los que financiaban a esa organización”, recuerda Alberto*, líder de la zona. Documentos de la Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá, revelados por El Espectador en 2020, confirmaron esos nexos. Allí se evidencia que el gremio ganadero participó en las Convivir de Urabá, cooperativas de vigilancia y seguridad privada con las que paramilitares recaudaron fondos de empresas para que los aportes fueran legales.

También lo demuestra la declaración de Raúl Hasbún, excomandante de esta estructura armada, que ante la Fiscalía 103 especializada dijo que contaron con el apoyo de empresarios bananeros, ganaderos y comerciantes.

Como resultado, alrededor del 75 % de la población del consejo fue desplazada; solo el 25 % pudo retornar, según registros del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Hubo comunidades que desaparecieron, por ejemplo aquella conocida como Venecia. Actualmente, el Consejo Comunitario cuenta con 107.064 hectáreas tituladas, pero solo el 5 % está en manos de sus pobladores. El 40 % son tierras inundables improductivas y el 55 % pertenece a empresarios, principalmente a siete:

- Ángel Adriano Palacios, alias “El Negro Pino”, es un ganadero capturado en 2014 por despojo de tierras. Fue señalado de financiar a grupos paramilitares y, en 2018, de hacer parte de un plan criminal que buscaba silenciar a líderes reclamantes de tierras.

- Dorance Romero, alias “Wilmer Romero”, ganadero vinculado a una investigación por la apropiación de más de 10.000 hectáreas de tierra de campesinos en Turbo en alianza con grupos paramilitares. Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció su responsabilidad en la financiación y apoyo a grupos paramilitares como el Bloque Bananero de las AUC, pero en 2022 el tribunal rechazó su sometimiento.

- Francisco Castaño, empresario beneficiado por las operaciones paramilitares que permitieron la compra de tierras en el Consejo de La Larga y Tumaradó desde 1996, según reportó la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

- Jaime Uribe Castrillón, empresario antioqueño, otro de los señalados en el plan criminal mencionado anteriormente en el que fueron asesinados 21 reclamantes de tierra.

- José Vicente Cantero, señalado de haberse establecido en la hacienda ganadera La Siete, tierras donde campesinos fueron sacados a “sangre y fuego”, de acuerdo con la JEP.

- Juan Guillermo González, pamicultor y comerciante, sindicado por concierto para delinquir, secuestro, porte ilegal de armas y tortura. Se le atribuye el secuestro de cuatro campesinos de Riosucio en 2003, el desplazamiento de 350 personas y la desaparición de varios campesinos y afrodescendientes. Fue capturado en 2010 por financiar paramilitares, pero la investigación precluyó.

- Óscar Moisés Mosquera, comprador de tierras a familias afectadas por la violencia por valores injustos a través de la empresa Palacios S.A.S, tal como documentó Indepaz.

El historial de acusaciones a estos empresarios es extenso. Sin embargo, no son ellos quienes hacen presencia en el territorio, pues delegan la administración de las fincas. Joaquín cuenta que varios de esos trabajadores son desmovilizados de las AUC. Incluso, en el territorio todavía los llaman por los alias que utilizaban cuando estaban en las filas. Por temor a represalias prefirió no mencionar nombres propios.

El dominio paramilitar que nunca se fue

El conflicto entre grupos armados parecía haber llegado a su fin con la desmovilización de las AUC y la firma del Acuerdo de Paz entre las Farc y el Gobierno en 2016. Pero los paramilitares no desaparecieron. Llegaron otros, en un momento conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), luego llamados Clan del Golfo y actualmente Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

En cada comunidad tienen un punto de información. Saben quién entra, quién sale, a quién dejar pasar y a quién detener. Si el Ejército aparece, ellos se esconden. Pero cuando la noche cae, imponen su ley: nadie puede transitar después de las nueve. En algunas zonas, ni siquiera las luces exteriores de las casas pueden encenderse. No visten uniforme ni portan insignias; se camuflan entre la gente, vestidos de civil, pero todos en la región saben quiénes son.

Son los miembros de los grupos armados quienes dominan la economía de la coca que aún permanece en el territorio. Gilma explica que los campesinos se han vuelto sus trabajadores. Aran la tierra, siembran la hoja y les venden el kilo a 2 millones de pesos, mientras que ellos lo comercializan hasta en 10 millones. “El Ejército viene y arranca 100 hectáreas de coca, y cuando se van se siembran unas 150 hectáreas. Los cultivos nunca se han ido”, cuenta Alberto.

Los empresarios también pagan su parte. Cada cabeza de ganado tiene su cuota, una “vacuna” que garantiza seguridad, o más bien, evita problemas. Incluso los líderes comunitarios aseguran que estos grupos no son ajenos a los intereses de algunos ganaderos. “Sabemos que quienes matan son los grupos. Cuando a uno lo matan es porque alguien va a colocar una denuncia contra uno, la mayoría son de parte de los empresarios”, dice Joaquín. Allí la paz nunca llegó del todo. Solo cambiaron de rostros los grupos.

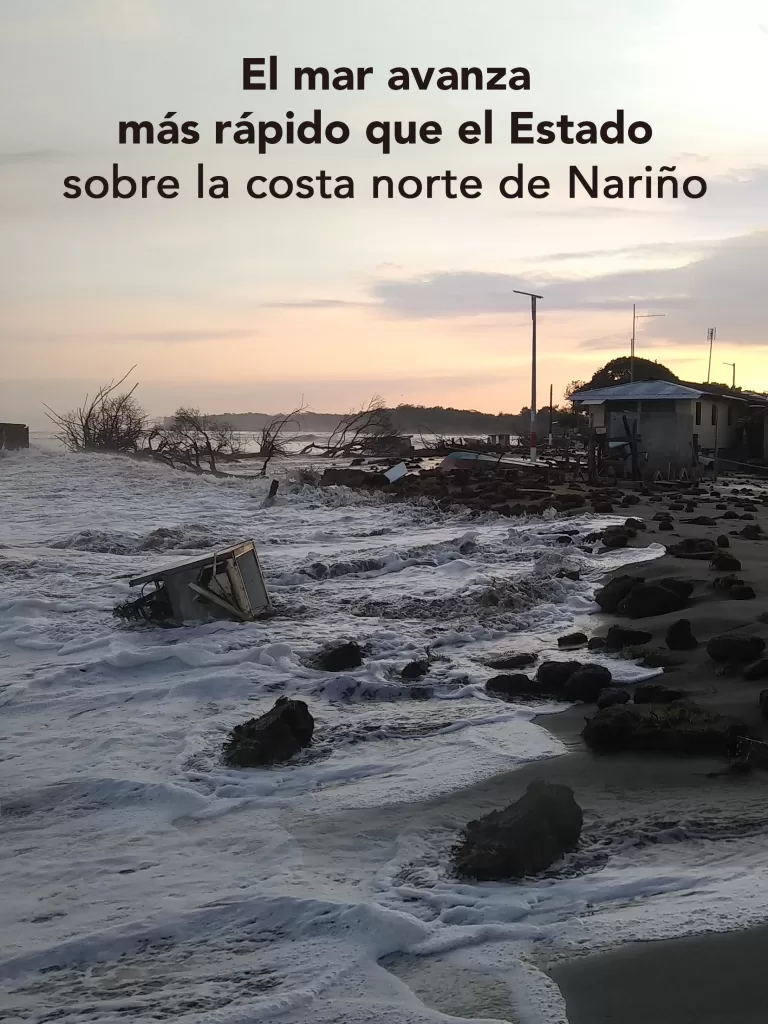

El despojo trajo deforestación y contaminación

“Cuando uno llega a la comunidad lo que ve es ganado, pasto y soledad. Muy desolado. En la zona carreteable hay plátano. Todavía se ven partes de lo que fue la violencia, pues ya no se recupera lo que se perdió. Comunidades que tenían 100 o 200 casas, ahora son 15 o 20”, describe Alberto.

En la década de 1990 el territorio era distinto. Las comunidades vivían de la tierra, cultivaban para su sustento y talaban solo lo necesario para cosechar. Pero con la llegada de terceros, la dinámica cambió. Estos nuevos dueños fueron ampliando sus propiedades de manera silenciosa pero implacable. Compraban pequeños terrenos con escrituras fraudulentas o a campesinos desplazados que, desde la distancia, no tuvieron otra opción que vender a precios irrisorios. “El empresario le compraba a alguien un pedacito de tierra y ya cogía todo el resto que estaba ahí”, cuenta Alberto.

Entre 1990 y 2013, con la llegada de terceros, la ganadería se impuso con fuerza. Según el CINEP, en ese periodo se talaron 57.000 hectáreas de bosque para abrirle paso a los potreros. “Hace 20 años la forma de despojar era utilizando métodos violentos. Amenazas o asesinatos selectivos. Ya esa no es la forma porque ya están ahí, ahora es con el uso y usufructo de la tierra, transformando el sistema ecológico”, explica Juan Pablo Guerrero, subdirector del CINEP.

Para 2020, al menos 30.000 hectáreas del territorio estaban destinadas a la ganadería, con cerca de 20.000 cabezas de ganado cebú, brahmán y criollo. Desde allí, los animales son llevados a subastas en Riosucio, Chigorodó y Quibdó, aseguran líderes de la región.

La comunidad lleva años sintiendo los efectos de esta industria. El único bosque que resiste está en el Cerro El Cuchillo, donde la gente se ha organizado para frenar la tala. Los ríos, que antes eran fuente de vida, están contaminados. El ganado ha ensuciado sus aguas y los terceros, en su afán por extender los potreros, han desviado cauces con retroexcavadoras. Ríos como el Tumaradó y La Larga han cambiado su curso, mientras que otros quedaron cegados por la sedimentación. Durante años, las AUC derribaron árboles para bloquear los caudales y evitar que el Ejército pudiera avanzar, relata Alberto.

El daño no termina ahí. Investigaciones del CINEP han revelado que los ríos están contaminados con insecticidas usados en monocultivos de arroz y con mercurio proveniente de la minería en municipios atravesados por el río Atrato. Los peces desaparecieron. “Antes uno iba a cualquier cañito y hasta con la mano cogía pescado. Pescado grande. De unos 10 años para acá ya no se consigue como antes”, relata Gilma*, lideresa del Consejo Comunitario.

Las canoas con pescadores y su trasmallo dejaron de navegar por muchos de esos caudales. La pesca dejó de ser una opción para los campesinos, y el agua del río ya no es apta para el consumo. La gente ha registrado brotes en la piel y enfermedades tras beberla.

La burocracia que posterga la justicia

Juan Pablo Guerrero, subdirector del CINEP, reconoce que a esta población no solo les han vulnerado su derecho a la libertad, movilización y demás, también al medioambiente sano, a la alimentación y al territorio. Algunos nunca pudieron regresar a sus tierras. Cuando lo intentaron, ya estaban en manos de empresarios que se habían adueñado de ellas. Para recuperarlas, emprendieron un camino que ha estado lleno de trabas y respuestas dilatadas.

En 2014 se aprobaron las medidas cautelares para la protección de la comunidad y tres años después la URT presentó la demanda de restitución de tierras por parte de Cocolatu. Pese a que han pasado ocho años, el proceso aún se encuentra lejos de una decisión. No han superado la etapa de notificación y desde 2024 se suspendieron varias acciones pues trasladaron el caso al Juzgado Segundo Civil de Circuito Especializado en Restitución con Enfoque Étnico en Quibdó.

Hace más de un año el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó ordenó la publicación de un edicto (un anuncio que se publica en un tablón oficial para dar a conocer disposiciones o resoluciones) en distintos medios de comunicación para cerrar la etapa de notificación.

La Unidad de Restitución de Tierras debía encargarse de difundirlo por televisión. Un anuncio de apenas 25 segundos que fue emitido hasta el pasado 6 de abril. En una reunión reciente, los representantes jurídicos de la comunidad recibieron una respuesta absurda: la Presidencia se demoró en aprobarlo por falta de presupuesto. La junta directiva de Cocolatu solicitó un encuentro con el director general de la URT, incluso con financiación del CINEP, pero no se ha hecho realidad.

El dinero —o la falta de él— es también la excusa para otro retraso clave: el censo de víctimas retornadas y de repobladores. El Ministerio del Interior debía financiarlo para que Cocolatu, con asesoría técnica del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane,) pudiera realizarlo, pero hasta el momento no se han identificado a las víctimas retornadas sin acompañamiento del estado y a quienes no hacen parte del Consejo Comunitario. Información clave que determina la pertenencia a la comunidad y, con ello, su tenencia de tierra.

A esta parálisis se suma la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), encargada de implementar el Plan Integral de Reparación Colectiva. El Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Apartadó admitió una orden de desacató y le ordenó a la entidad actualizar el cronograma de implementación y cumplir con las medidas de reparación a favor de la comunidad. Hasta la fecha, no ha sucedido nada. No hay avances ni seguimiento a la medida cautelar que protege el territorio.

Esperar hasta la muerte

La restitución de tierras, para muchos, se convirtió en una condena a la espera. Esperar trámites, esperar respuestas, esperar justicia. Y mientras el tiempo avanza, la tierra sigue en manos ajenas, y los verdaderos dueños mueren sin volver a pisarla.

“Cuando nos quieran entregar la tierra a nosotros, ya van a entregar lo que no sirve”, dice Joaquín. Mientras tanto, los empresarios se aferran a una excusa que lo justifica todo: que el fallo todavía no ha salido. “Se escudan ahí. Que todavía no se sabe si es de ellos o de nosotros. Que no se van porque tenían la posesión cuando empezó el proceso”, cuenta Alberto.

De las personas que deben ser notificadas, algunas no recibirán el mensaje, pues han fallecido en medio del proceso. “Los que están vivos siguen ahí, luchando, pero es una lucha sin esperanza. Y hay otros que han muerto con las ganas de recuperar su tierrita, de no tener que andar cohibidos”, afirma Gilma.

Para algunos, la espera terminó en una tumba. Para otros, la tierra sigue siendo un sueño que nunca llega.

*Los nombres fueron cambiados por seguridad de los líderes y lideresas de la región.

Si tiene más información sobre este u otros temas por favor escriba a [email protected]