Extorsión y violencia armada: el impacto de los bonos de carbono en el Amazonas

27 de abril de 2025

El Amazonas es un departamento lleno de heridas abiertas, de violencias que se reciclan, de cicatrices que se mantienen en la memoria y en los cuerpos de su gente.

La que casi siempre viene primero a la mente es la del genocidio cauchero de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, cuando el llamado oro blanco que se producía en la selva logró abastecer el 90% de la demanda del mundo. Pero también está la huella de los “días del tigrilleo”, como se les conoce a las décadas de 1950 y 1960 en que se desbordó la compra de pieles de tigrillo, nutria, tigre y cachirres en Europa y Estados Unidos. Luego llegaron dos bonanzas: la del comercio de madera de los años 70 y la de la coca, pues, aunque el impacto de esta última fue mucho mayor en Putumayo, Caquetá y Guaviare, también afectó a lugares como Puerto Alegría, en el extremo noroccidental del departamento. Además, en los años 90 y la primera década del nuevo milenio la producción de cocaína en la región estuvo acompañada de la violencia del Frente Amazónico de las antiguas Farc y de grupos paramilitares.

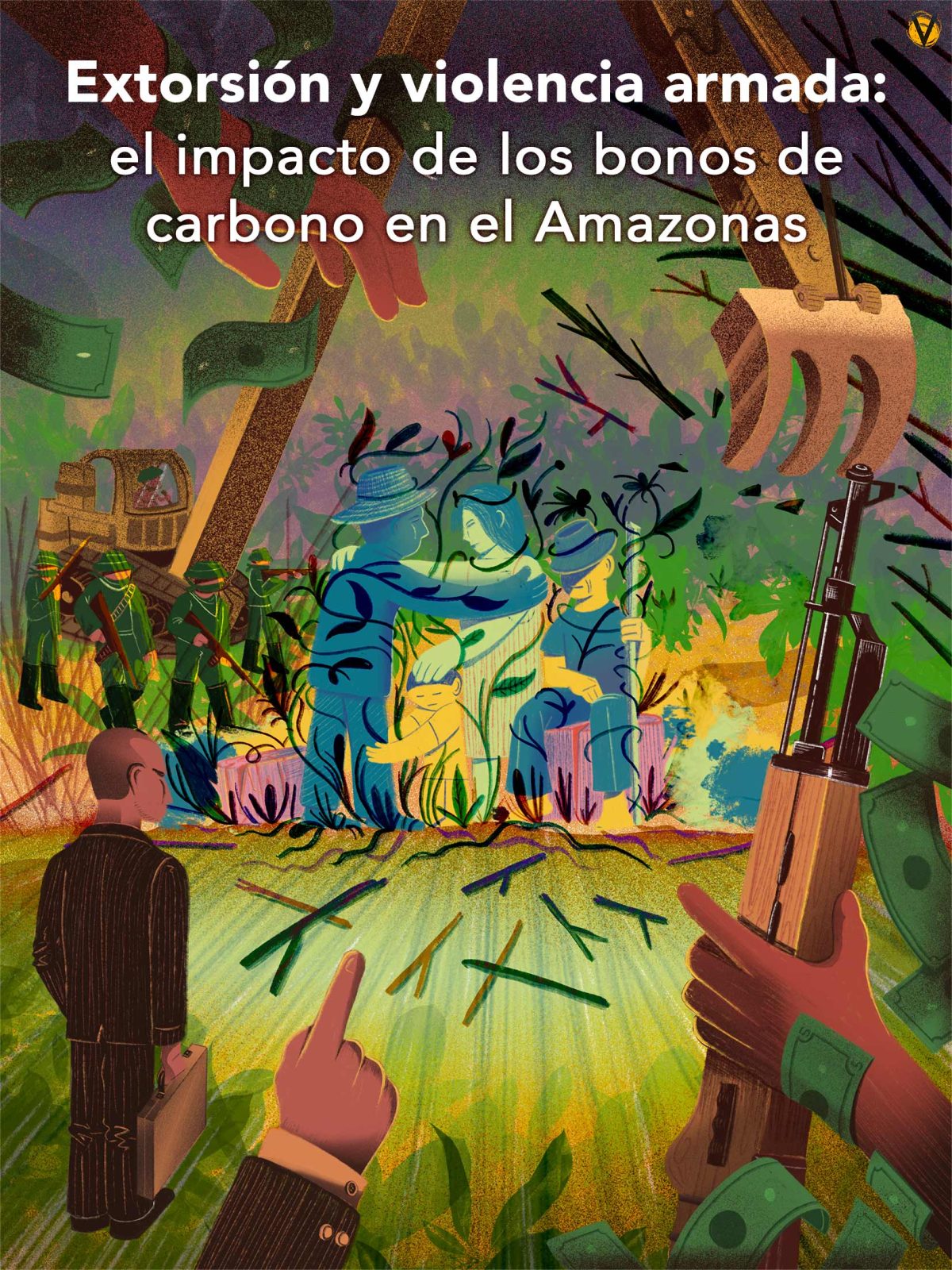

Ahora, los pueblos indígenas del Amazonas sienten que se les comienza a abrir una nueva herida y pocos parecen estar interesados en cerrarla a tiempo: por cuidar la naturaleza como siempre lo han hecho, pero ahora comprometidos en proyectos de bonos de carbono, son víctimas de extorsión y amenazas por parte de distintos grupos armados ilegales y organizaciones criminales.

El tigre y la panguana

La primera vez que Elio de Jesús Buinaje Jiduyama oyó hablar de los bonos de carbono fue en 2015. Elio es un líder uitoto (murui-muina, en su lengua) de La Chorrera, el corregimiento del Amazonas que conserva anclados en su memoria los recuerdos de la esclavitud, las torturas y los asesinatos producidos hace un siglo por la fiebre del caucho. Para explicar lo que para él representan los bonos, recurre a una leyenda bien conocida por su pueblo:

“En 2015 llegó al Amazonas una empresa privada a decirnos que el futuro era el negocio de los bonos de carbono, que eso nos iba a dar una gran cantidad de plata para vivir mejor. Pero uno, que ha vivido una cantidad de ilusiones así, recuerda los mitos que nos transmitieron nuestros mayores, como el del tigre que un día le dijo a la panguana [ave amazónica muy parecida a la perdiz]: ‘trae tus hijos que yo los cuido, mira que mi puño es como algodón, aquí los puedo criar a todos’. A lo que la panguana respondió: ‘No, porque detrás del puño están las garras’. Y la verdad es que sí, el tigre los quería cuidar, pero para comérselos. Uno sabe que detrás de esas promesas que parecen tan buenas existen otras cosas, hay peligros”.

Los bonos de carbono son una estrategia que la comunidad internacional se inventó en 1997 para tratar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que liberamos a la atmósfera y que son el motor del calentamiento global y de la emergencia climática que hoy vivimos. La idea es que las empresas compensen sus emisiones de gases contaminantes pagando para que algunas comunidades cuiden los bosques que tienen cerca.

Cada tonelada de dióxido de carbono (CO2) que no sube a la atmósfera, gracias a que una comunidad dejó de talar árboles, representa un bono o crédito, que es el que compra la compañía y luego se negocia en el llamado mercado voluntario según distintos factores, como el lugar donde esté ubicado el proyecto de conservación y su impacto social y ambiental, entre otros. En promedio, una hectárea de bosque húmedo tropical (como los de la selva amazónica) puede capturar entre 100 y 200 toneladas de CO2, mientras una hectárea de un bosque de clima templado puede retener cerca de 50 toneladas. Quienes venden los bonos suelen ser comunidades y organizaciones de países en desarrollo como Colombia, que normalmente emiten menos gases contaminantes que aquellos donde operan la mayoría de las industrias que más contaminan, como Estados Unidos.

Bien gestionados y regulados, aseguran algunos expertos, los bonos de carbono podrían revertir o al menos frenar el daño de la capa de ozono y, por esa vía, cuidar regiones tan importantes como la Amazonía, que alberga el 10% de la biodiversidad del planeta y, con más de 390.000 millones de árboles, es el bosque húmedo tropical más extenso del mundo.

Además, en el caso del país podrían servir para que las comunidades más vulnerables, compuestas en su mayoría de indígenas, campesinos y afrodescendientes que históricamente han sido víctimas del olvido del Estado, obtengan recursos valiosos que les permitan gobernar y cuidar mejor sus territorios, y evitar que se vean forzadas a desplazarse a núcleos urbanos por la pobreza extrema en que viven.

Los proyectos de bonos de carbono destinados a cuidar de los bosques se conocen como REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación, degradación de los bosques y otras actividades) y, según el informe oficial más reciente sobre el tema del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), vinculado al Ministerio de Ambiente, en 2023 había registrados 51 proyectos REDD+ en la Amazonía, una región con 48,9 millones de hectáreas que abarca 11 departamentos.

La mitad de esos REDD+ cubren un área de 16,9 millones de hectáreas -algo así como el 35% de la superficie total de la Amazonía colombiana- en 46 resguardos indígenas. Cinco de ellos se ubican en el departamento del Amazonas y uno impacta directamente a La Chorrera, de donde es Elio y donde viven casi 4.000 indígenas de cuatro etnias distintas (uitotos, boras, muinanes y ocainas). O “hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce”, como ellos se autodefinen.

Esa cantidad, sin embargo, puede ser mucho mayor, y el país no saberlo, pues según el Sinchi “el número de REDD+ en los resguardos indígenas de la Amazonía está creciendo exponencialmente” y la cifra oficial presentada en 2023 no contempló al menos 9 proyectos que ya habían sido formulados pero de los que no había información pública en el Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Renare) o que no estaban identificados en las plataformas de las empresas que los certifican.

Otros reportajes sobre el tema en VORÁGINE: Indígenas negocian bonos de carbono en desventaja y sin respaldo estatal

Extorsiones ambientales

En una alerta temprana emitida en marzo de 2024 para “defensores de los DD.HH. y líderes sociales en asuntos ambientales en el bioma amazónico”, la Defensoría del Pueblo identificó una serie de peligros “en 50 municipios y 18 áreas no municipalizadas de Amazonas, Caquetá, Cauca, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada”.

En la lista se advierte que los miembros de las comunidades campesinas e indígenas que suscriben proyectos REDD+ corren el riesgo de que grupos armados ilegales y organizaciones criminales los amenacen, estigmaticen y desplacen forzadamente, además de extorsionarlos para quedarse con parte del dinero por la venta de los bonos de carbono.

Como ocurre con la mayoría de alertas tempranas de la Defensoría, buena parte de las 41 recomendaciones concretas que la entidad hizo en ese momento han sido ignoradas por las autoridades locales y nacionales que tienen el deber de proteger a las comunidades. Así se lo aseguraron a VORÁGINE al menos seis líderes indígenas de distintos resguardos del Amazonas, varios meses después de que se publicara el documento.

—Del 100% del dinero que le llega al territorio por cuidar nuestra selva, los grupos buscan quedarse con el 20% o el 30%. Aparte, luego llegan conflictos directos con los líderes, las amenazas, la intimidación, todo eso nos tiene con mucho miedo —contó un defensor del pueblo tikuna (magüta, en su lengua) que vive desplazado en Leticia y pidió no ser identificado en esta historia, pues teme que le pase algo a él o a su familia.

—Hay grupos que piden hasta la mitad de lo que le pueda llegar a la comunidad, en los 22 cabildos de La Chorrera pasa eso —explicó una lideresa de ese corregimiento que también relató lo que están viviendo bajo la condición de que no se sepa quién es ni la etnia a la que pertenece.

Según la Defensoría, “la falta de regulación en el mercado voluntario de bonos de carbono y la ausencia de supervisión de los proyectos en la Amazonía colombiana crea un entorno propicio para la explotación por parte de actores armados ilegales y la perpetración de violaciones de derechos humanos”. Las organizaciones criminales, agrega, “utilizan tácticas de extorsión y coerción, incluida la imposición de pagos forzados a coordinadores de proyectos y comunidades”, lo cual se ha convertido en una nueva fuente de financiación para esos grupos.

Quienes no paguen se ven obligados a desplazarse, solos o con sus familias, y corren incluso el riesgo de perder la vida. Este no es un dato menor, dado que Colombia es el país del mundo en el que más líderes ambientales y defensores del territorio fueron asesinados entre 2012 y 2023, según la organización Global Witness.

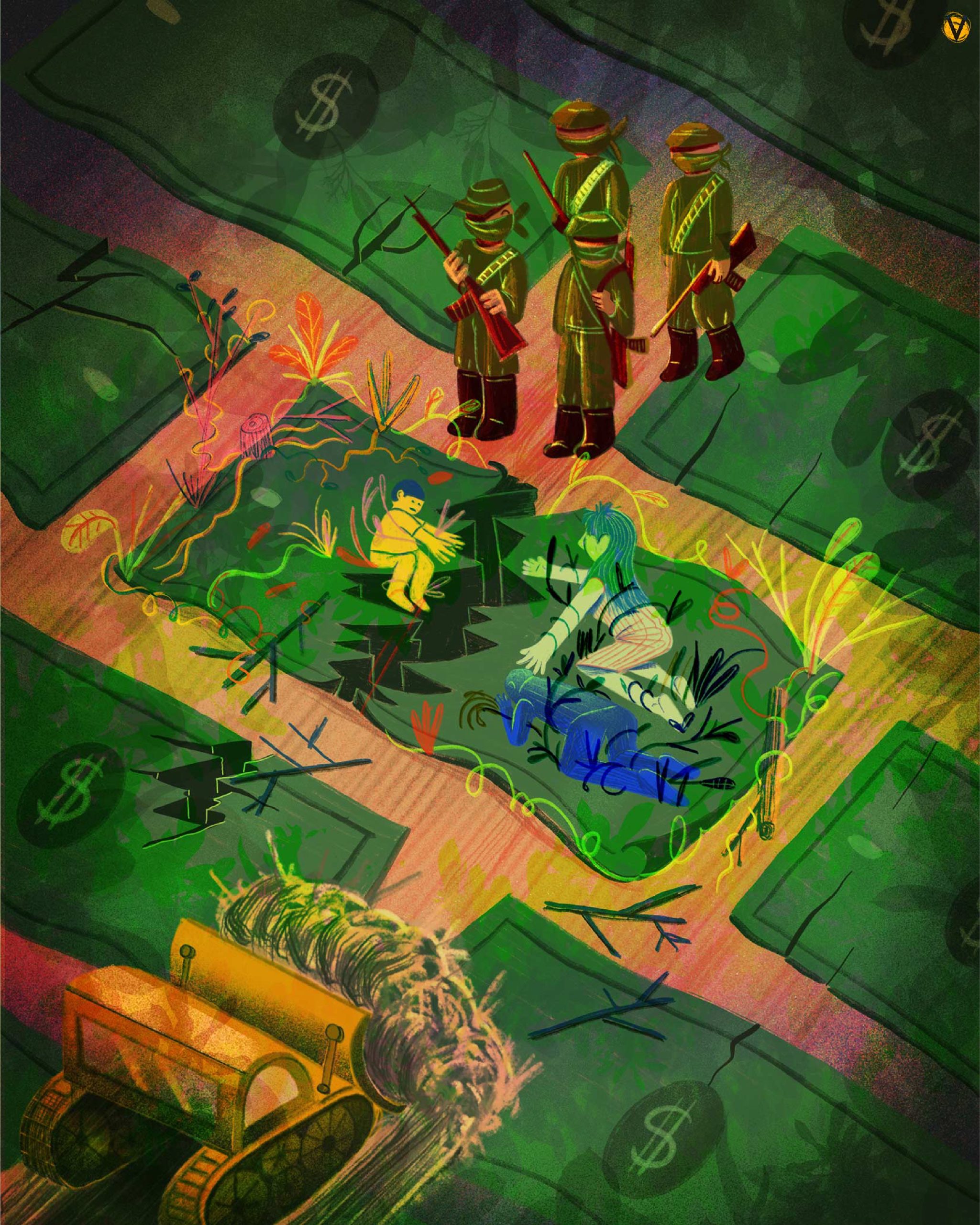

En el informe de la Defensoría se señala que dos de los grupos más involucrados con las extorsiones y amenazas pertenecen al Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las antiguas Farc, conformada por guerrilleros que no se acogieron al Acuerdo de Paz firmado en 2016 con el Gobierno Nacional. Se trata del Frente Primero Armando Ríos y del Frente Amazónico Jhonier Arenas.

La alerta temprana también asegura que los Comandos de la Frontera, otra disidencia de las Farc que rivaliza con el EMC y todos sus frentes (como el Carolina Ramírez) y que antes era conocida como Sinaloa-La Mafia, se extiende cada vez más del Putumayo al Amazonas para controlar “diversas economías ilegales”, y podría entrar en la misma dinámica extorsiva.

Todo se complejiza, además, por la influencia cada vez mayor de actores trasnacionales como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho, dos grupos criminales de Brasil que se disputan las rentas de la minería ilegal de oro, el narcotráfico y el comercio ilegal de maderables, algunos en peligro de desaparecer como el abarco, la caoba y el cedro. En algunos casos, dice la Defensoría, estos grupos de países vecinos se han aliado con el Frente Primero Armando Ríos.

La información sobre la presunta alianza entre el EMC y el PCC, que es la organización criminal más grande de Brasil, se repite en un documento de la Fiscalía General de la Nación de diciembre de 2020, al que tuvo acceso VORÁGINE, y en el que también se señala que los Comandos de la Frontera han buscado alianzas con carteles mexicanos como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas.

Violencias recicladas con otros nombres

“Ese invento de los bonos de carbono no está tan bueno”. La sentencia es de Norma Irene Buinaje Jiduyama, hermana de Elio y también líder uitoto (murui-muina) de La Chorrera.

“Primero, porque lo negociado casi nunca es claro y porque los indígenas reciben muy poca información. Y segundo, porque las empresas vienen y dicen ‘soy multinacional, Coca-Cola, Pepsi, una fábrica de carros, yo voy a seguir contaminando entonces tengan ustedes estos millones para que no talen nada y además reforesten, porque los árboles tienen que seguir produciendo oxigeno’. Pero las condiciones no las ponemos nosotros, que somos los que cuidamos, las ponen ellos. Por eso todo esto que está pasando me duele tanto”.

La profe Norma, como la llaman de cariño pues toda la vida se ha dedicado a la docencia, sabe bien de lo que habla y quiere decirlo en voz alta, con nombre y apellido. Nacida hace 57 años, creció oyendo historias atroces sobre el genocidio cauchero, narradas por los mayores de su pueblo. “Los indígenas estamos dormidos, esto se parece mucho a la historia de la cauchería de hace un siglo. Esto acá no deja de ser guerra, no deja de ser amenaza, no deja de ser violencia, solo que ahora tiene otros nombres”.

Sí, la vida les ha dado oportunidades de sanar, dice. Como cuando a ella la designaron encargada de la clase de artes y oficios del colegio indígena Casa del Conocimiento, que ocupa el mismo espacio donde hace más de 100 años se estableció la sede de la temida industria cauchera del empresario peruano Julio César Arana, a orillas del río Igará-Paraná.

Pero esta nueva forma de violencia, afirma, ya no debería reproducirse ante la indiferencia de un Estado que sabe lo que ocurre y se queda con los brazos cruzados. “Así es como nos sentimos nosotros, abandonados”, asegura cuando se le pregunta si alguna autoridad ha tratado de frenar a los grupos armados o se ha acercado a los distintos pueblos indígenas del Amazonas para ofrecerles ayuda por las amenazas y extorsiones relacionadas con los proyectos de bonos de carbono.

Norma está cansada de sufrir. Está cansada de poner denuncias, de alzar la voz y de encontrarse con silencios y revictimizaciones. En 2014 tuvo que huir de La Chorrera tras ser amenazada por las Farc, que llegaron a la región a finales de los años 90, comandadas por alias ‘Tiberio’. En ese momento, el corregimiento ya era un paso estratégico de armas y cocaína hacia y desde Caquetá, Brasil y Perú.

“Una vez amarraron a dos señores, y los tuvieron ahí en palos de palma porque no quisieron ir a una de las reuniones que organizaron. La razón de violar a mi hermana menor fue no haber querido ir a una reunión y haberse escondido”, cuenta. También comenzaron a reclutar jóvenes a la fuerza.

En 2008, las Farc trataron de llevarse a dos de sus hijas, entonces adolescentes, pero pudo salvarlas sacándolas del departamento. Hasta que una tarde de 2014, mientras volvía a su casa, un guerrillero descargó su furia con ella. “Yo le grité que si ellos existían era para luchar contra un gobierno, no contra los campesinos o los indígenas, y él me respondió que para ellos no había ley, que podían matar en el agua, en tierra o en aire. Que podían hacer lo que quisieran”. Y lo hicieron. El guerrillero abusó sexualmente de Norma, según él por oponerse al reclutamiento y por ser informante del Ejército, y luego la amenazó, le dijo que tenía 72 horas para salir del pueblo.

Cuando Norma denunció en la Fiscalía le pidieron adjuntar “todas las evidencias” del hecho. “Yo le dije al señor que me atendió que jamás pensé que eso me fuera a ocurrir en un monte en el que yo siempre transitaba. ¿En qué momento iba yo a colocar cámaras o a prender el celular? Si a uno lo ultrajan con un fusil en la mano, ¿en qué momento va a estar grabando para luego entregar las pruebas?”. De la Fiscalía pasó a la Defensoría del Pueblo de Leticia -única entidad donde la escucharon, dice- y viajó incluso a Bogotá, pero nunca pasó nada con su caso.

Años después, trabajando en la Mesa de Participación Departamental de Víctimas del Amazonas, un exguerrillero que había reclutado jóvenes le confesó que había ingresado a las Farc para vengar a su papá, asesinado por el Ejército en frente suyo, cuando era un niño. “Ahí me di cuenta de que la guerra se hace por venganza, por odio, y no podemos seguir en ese círculo”.

—¿Qué es lo que más extraña de La Chorrera? —le pregunto antes de que se despida, pues ya casi son las 6 de la tarde y a esa hora cierran la maloca de la Universidad Nacional en Leticia, donde nos reunimos. El huito rojo, blanco y negro que usó para pintarse la cara se ha ido mezclando con sus lágrimas poco a poco.

—Lo que más me hace falta de no estar allá es la libertad. Andar libremente por el territorio, ir a bañarme al río a la hora que quiera, recoger leña, cuidar la chagra. Allá nos sobraba comida, no necesitaba estar comprando yuca, plátano o fariña.

Entonces, señala otra de las consecuencias negativas que, asegura, han traído los bonos de carbono: muchas veces obligan a las comunidades a modificar su forma ancestral de gestionar el territorio. “Nosotros no talamos porque queramos sino porque necesitamos la chagra, nuestro espacio para sembrar los alimentos que consumimos. Eso hace parte de nosotros, de nuestras tradiciones. Los pueblos indígenas llevamos años haciendo la chagra, pero nunca hemos deforestado para hacer edificios. Nosotros sabemos cómo cuidar la naturaleza y cómo lograr el equilibrio”.

En La Pedrera, un corregimiento de sólo 5.000 habitantes, ubicado en el nororiente del departamento, ya hay comunidades que reportan haber dejado de cultivar yuca en espacios que entraron a hacer parte de proyectos de créditos de carbono. “Por eso digo que los bonos son una trampa. Una forma de atajar la identidad de los pueblos indígenas. La empresa le dice a una comunidad que le paga por no tumbar árboles en un pedazo, entonces ahí ya se no se puede cultivar ni se pueden cazar animales. Pero el tikuna no tumba por tumbar, ni caza por cazar”, dice un líder de esa etnia que vive en Nazareth, uno de los resguardos más grandes de Leticia.

La resistencia a los REDD+ en medio de la guerra

Según la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, aunque los grupos armados que hoy aterrorizan a los pueblos indígenas del Amazonas sean herencia de los que existían antes de la firma del acuerdo de paz, existe una diferencia significativa en su forma de operar.

Antes, lo usual era que transitaran por la región sin quedarse en los resguardos. Ahora, “el control territorial se produce, incluso, a través del establecimiento de campamentos dentro de las comunidades indígenas o en las cabañas de Parques Nacionales Naturales de Colombia”. Esto implica, para la Defensoría, “un afianzamiento de las formas de control social, vigilancia y gobernanza ilegal ejercidas sobre las comunidades indígenas que habitan estos territorios”.

—A veces un grupo puede estar tres o cuatro meses ahí en nuestro resguardo, esperando eso, el tema de los bonos de carbono —advierte un líder del corregimiento El Encanto.

Además, cada vez es más frecuente que las extorsiones ocurran incluso antes de que los proyectos se materialicen. Un escenario que, de acuerdo con la Defensoría, produciría que también se estigmatice o amenace a las comunidades que no aceptan participar en el mercado de bonos de carbono.

Francisco Ocampo, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono (Asocarbono), señaló el año pasado, en una entrevista que le dio al diario El Espectador, que el gremio todavía no tiene registro de denuncias sobre violencia o extorsión por parte de grupos armados a comunidades que hayan firmado proyectos de créditos de carbono. Sin embargo, reconoció que “es probable que hayan ocurrido este tipo de situaciones”, pues muchos de los REDD+ se llevan a cabo en zonas con presencia de estas organizaciones.

En el Amazonas hay activos, según los registros oficiales más recientes, cinco proyectos REDD+. Tres de ellos involucran al resguardo Predio Putumayo, que suma 5,8 millones de hectáreas repartidas en tres departamentos (Amazonas, Caquetá y Putumayo) y donde habitan comunidades de grupos étnicos y lingüísticos como uitoto, mirañas, boras, andoques, ocainas, muinanes y nonuyas, entre otros. El cuarto proyecto involucra a 22 comunidades de la Asociación de Autoridades Indígenas Tikuna, Cocama y Yagua, de los municipios de Puerto Nariño y Leticia.

Y el quinto es, tal vez, el más cuestionado. Primero, porque tiene una duración de 74 años (2018-2092). Y, luego, porque en esa cantidad de tiempo sólo promete retener 804.921 toneladas de CO2, muchísimo menos que el resto de REDD+, que se han firmado por 20 o 30 años. El proyecto involucra a las comunidades de los resguardos de los ríos Cotuhé y Putumayo, representados por el Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá. La empresa que lo desarrolla se llama Global Consulting and Assessment Services S.A.

En medio de la maraña indescifrable de nombres de empresas implementadoras, auditoras, certificadoras y validadoras, en los últimos años se ha criticado bastante a los proyectos de bonos de carbono por la poca o nula participación de las comunidades indígenas en su formulación, la falta de claridad en su reglamentación, la desigualdad en las negociaciones o su duración (algunos se firman hasta por 100 años y comprometen a varias generaciones, que se ven obligadas a alterar todas sus prácticas culturales, sociales, económicas y de cuidado de la naturaleza a partir de las condiciones impuestas por un proyecto concreto).

El año pasado, de hecho, la Corte Constitucional falló a favor de una comunidad del resguardo Pirá Paraná, en el sur del Vaupés, con el argumento de que cuatro empresas violaron sus derechos a “la libre determinación, autonomía, autogobierno, territorio, identidad, integridad física y cultural, y consentimiento libre, previo e informado”, con maniobras e información incompleta que dividieron a las comunidades y las llevaron a firmar un contrato hasta el año 2047.

Para el Cinep, una oenegé que desde hace años trabaja con comunidades del Amazonas y del Pacífico que ahora se están viendo afectadas con los proyectos de bonos de carbono, “esta sentencia es clave ya que genera un precedente legal para la defensa del territorio y, de esa manera, evitar nuevas formas de despojo”.

“Muchos de estos proyectos han sido impuestos sin consulta previa, beneficiando principalmente a empresas e intermediarios mientras las comunidades quedan con pocos recursos y mayores riesgos. La vulnerabilidad de estos sujetos de especial protección constitucional, la falta de información y el desequilibrio en las negociaciones han generado una nueva forma de despojo, donde el control del territorio ya no se disputa solo por el uso y usufructo de la tierra, sino también por el aire y el carbono que contienen sus bosques. Es urgente que estos proyectos respeten la autonomía de las comunidades, garanticen su participación real y no se conviertan en otro mecanismo de vulneración de derechos”, aseguran desde la organización.

También te puede interesar: Lo que dicen los contratos de bonos de carbono que dividen a comunidades indígenas de Vaupés

Incluso, cada vez surgen más preguntas sobre la real eficacia de estos proyectos para ayudar a reducir la deforestación. El mismo Instituto Sinchi, del Ministerio de Ambiente, señaló ya en un informe que “surgen dudas sobre los intereses de desarrollar iniciativas en resguardos que no tienen una pérdida de bosque mayor del 1%”. Esto se conecta, además, con el hecho de que varias empresas pueden sentirse menos culpables por seguir emitiendo gases de efecto invernadero si piensan que ese daño se compensa comprando créditos de carbono en lugares como el Amazonas, por ejemplo.

Sin embargo, muy poco se ha hablado de una de sus consecuencias más violentas y, simultáneamente, paradójicas. En Colombia, los grupos armados ilegales se están aprovechando de un negocio legal y muy lucrativo, que mueve cientos de millones de dólares, para seguir enriqueciéndose.

—Nuestra historia es resistir a las tempestades de la vida. Resistimos a la cauchería, a la bonanza de las pieles, al conflicto armado, a la cocaína. Todas esas cosas nos marcaron la pervivencia y significaron la extinción de muchos clanes. Ahora estamos enfrentando la bonanza de los bonos de carbono, mezclada con los grupos armados. Para los pueblos originarios esto es un caos —cuenta Elio Buinaje.

—¿Cómo resisten?

—Con sabiduría, disciplina y paciencia —responde.

Pero no es nada fácil. Y necesitan que el Estado haga su parte y no vuelva a abandonarlos a su suerte.

* Este texto fue elaborado gracias a la colaboración entre Vorágine y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep/PPP), organización que se dedica a la defensa de los derechos humanos. Cinep/PPP trabaja en los territorios colombianos para garantizar que las voces de las comunidades sean escuchadas y sus derechos sean respetados.