Hidrosogamoso, diez años después: la vida que se hundió en la represa

23 de abril de 2025

Isaías Ortiz aprendió a pescar antes que a nadar. Todavía era un niño delgado y asustadizo cuando se subía en una balsa junto a su padre y se hacía cargo de los remos, mientras el viejo lanzaba la atarraya al agua. Por más de medio siglo, siguió recorriendo los ríos Chucurí y Sogamoso, y a la par que atrapaba picudas, bocachicos y doradas, arrió ganado, cultivó sus tierras, tuvo esposa e hijos. También vio cuando los primeros hombres armados llegaron a la región; supo esquivarlos y, un par de veces, encontró cadáveres que flotaban en el río. Isaías se convirtió en un viejo robusto, de antebrazos anchos y manos pesadas; la barba se le volvió blanca. En todo el transcurso de eso que fue su vida, nunca dejó de pescar, porque pocas cosas lo hacían tan feliz. Hasta hace diez años, cuando los pozos y las charcas que conocía de memoria desaparecieron.

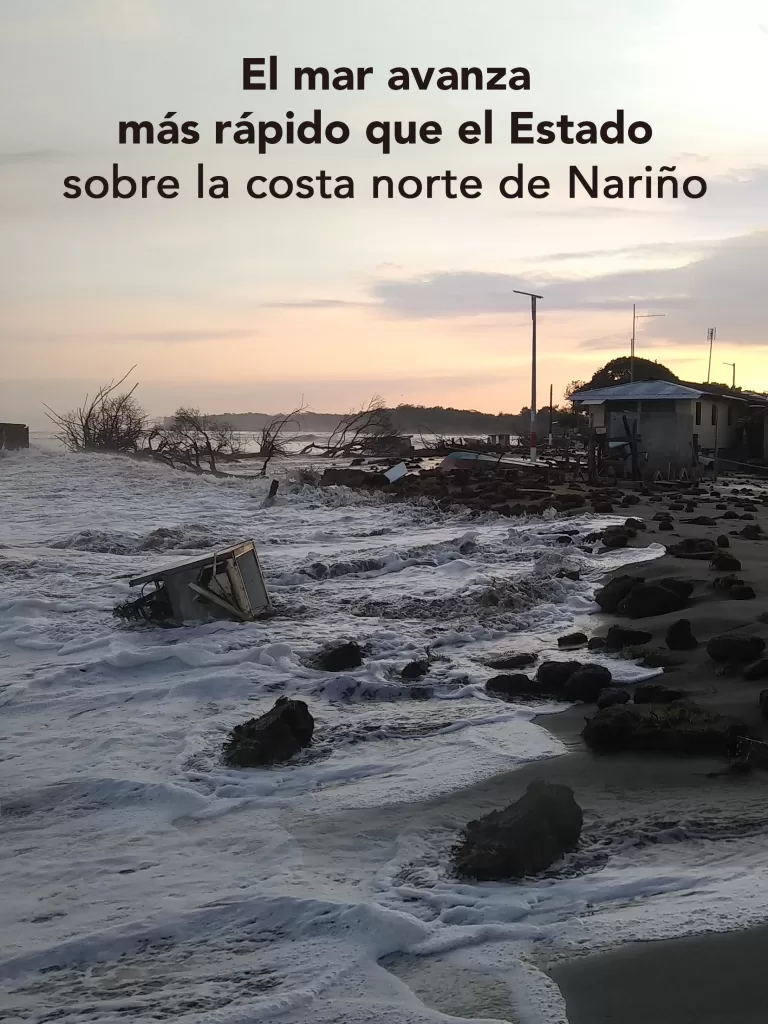

Los pescadores de la región todavía se estremecen al recordar el día en que el río Sogamoso se secó. En una madrugada de junio de 2014 el agua dejó de fluir por el lecho por el que se había precipitado durante milenios. Isagén, la empresa generadora de energía, acababa de cerrar las compuertas de la represa para empezar a llenar el embalse de Topocoro, el de mayor capacidad en Colombia, con 4.800 millones de metros cúbicos de agua que le caben. Río abajo, miles de peces agonizaban entre las piedras que minutos antes yacían en el fondo y que ahora se veían en la superficie. Los vecinos, que corrieron con costales para rescatar algunos animales, cuentan que allí murieron los bagres más grandes que habían visto en sus vidas. Algunos pescadores lloraron al ver la mortandad de los peces que habían sido el sustento suyo, y antes el de sus padres y abuelos. Desde entonces, Isaías Ortiz no volvió a pescar, pues el embalse inundó la zona y se tragó los pozos que él había visitado por décadas.

Este viejo pescador tiene una hija a quien llamó Claudia. Como lo había hecho su papá cuando él era niño, Isaías también la llevaba en las balsas que construía para que ella las condujera por el río mientras él lanzaba la atarraya. Claudia creció en una casa a las orillas de una quebrada rocosa, donde todavía vive la familia, y desde donde escuchan el rumor incesante del agua, que suena como un aguacero eterno, un ruido que se les mezcla con los pensamientos y que en la noche les sirve de arrullo. Como su padre y su abuelo, Claudia también hizo vida junto al río. Cuando supo que lo iban a intervenir para construir una de las hidroeléctricas más grandes del país, decidió oponerse. Y esa determinación marcó su destino.

De eso han pasado casi veinte años. Claudia se convirtió en una de las lideresas más potentes de Santander. Estudió el impacto de las represas, viajó por el país para aprender de las experiencias de otras comunidades, dirigió movilizaciones, ayudó a organizar el Movimiento social en defensa de los ríos Chucurí y Sogamoso. Hizo mil esfuerzos de los que no se sabía capaz, pero al final, la hidroeléctrica se construyó entre las jurisdicciones de Betulia, San Vicente, Zapatoca y Girón, en Santander. Hoy, diez años después del llenado del embalse, puede decir que muchas de las cosas que temían finalmente sucedieron. El paisaje, el clima, los cultivos, la fauna y la flora se transformaron. La vida de la gente cambió drásticamente.

La velación del río

“Todo esto me pasó por sapa, por leer”, dice Claudia Ortiz entre risas. Recuerda que estaba terminando de estudiar en la universidad cuando se enteró de que Hidrosogamoso entraría pronto en construcción, y poco a poco se fue acercando al tema, aprendiendo, leyendo. El área de influencia de la hidroeléctrica es habitada por campesinos y pescadores, y allí pocos tenían la disposición necesaria para entender la minucia de lo que se les avecinaba. Ella, por su parte, estudió con juicio la licencia ambiental del proyecto y terminó convertida en una de las voces de la comunidad que se oponía a su ejecución.

Pero el proyecto era muy grande y ambicioso -entonces se estimaba que supliría el 8% de la demanda energética del país- y por más empeño que ponían en sus demandas y denuncias, por más aliados que sumaban, nada parecía detenerlo. Luego, en 2012, vino la desaparición de Miguel Ángel Pabón, miembro del Movimiento social en defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí, de quien no se volvió a saber nada. Eso extendió el miedo entre las comunidades. A Claudia le decían que para qué meterse en esos asuntos, si podían terminar como Miguel Ángel. Dos años después vino el llenado del embalse -aquel día que el río se secó- y la puesta en marcha de la hidroeléctrica, y esa parecía la derrota definitiva. Pero el camino para ella apenas comenzaba.

En septiembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Santander aceptó la acción popular que Claudia interpuso contra Isagén y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con la que pretendía exponer las vulneraciones a los derechos que el proyecto les causaba a esas comunidades. A comienzos de 2015, el río parecía muerto, desprendía un olor fétido, las personas se enfermaban y muchas familias que vivían de la pesca no sabían qué sería de sus vidas. Claudia y medio centenar de mujeres emprendieron una marcha que las juntó, a varias de ellas, en una amistad entrañable y un propósito que todavía hoy las convoca.

Salieron a pie desde La Playa, un corregimiento de Betulia, cercano a la represa, con destino a Bucaramanga. El trayecto les tomaría tres días. Algunas eran mujeres mayores, otras iban en chanclas, a unas cuantas el asfalto caliente les rompió las suelas de los zapatos. Les salieron ampollas y les sangraron los pies. Llevaban pancartas, banderas y una cruz de balso como estandarte, como si estuvieran velando el río. Delante de las mujeres, en una camioneta, avanzaba un grupo de unos 10 hombres, esposos algunos, compañeros del movimiento otros, que preparaban la comida para que, cuando ellas los alcanzaran, los alimentos estuvieran listos y pudieran comer y retomar pronto la caminata.

Las mujeres padecieron el trayecto. Les cayó un aguacero, pasaron una noche en un potrero y otra durmiendo al borde de la carretera. Dicen que no se enfermaron porque mambearon coca, y la planta las mantuvo fuertes. Finalmente, llegaron a Bucaramanga. Claudia estaba acalambrada, tenía los dedos torcidos. Así, agotadas, fueron al Palacio de Justicia, porque allá estaba radicada la acción popular contra Isagén y la ANLA, pero no las atendieron. Luego fueron a la Gobernación, y les cerraron las puertas.

Entonces decidieron pasar una noche allí. Acamparon en el parque García Rovira, frente a las sedes del poder departamental. Al otro día buscaron respuestas de nuevo, y tampoco las encontraron. La espera empezó a alargarse: juntaron plásticos, carpas, colchonetas y armaron cambuches. Se organizaron: mientras unas iban a las plazas de la ciudad a pedir comida para cocinar en el parque, otras buscaban apoyo de organizaciones, estudiaban el proceso y se presentaban antes las instituciones locales. Cuando quedaba tiempo libre, jugaban parqués. Todos los días, temprano, hacían una reunión para trazar la ruta hacia su objetivo: reclamaban tierras, porque si les habían quitado el río, tenían que darles un nuevo espacio para vivir.

La espera se fue alargando y en esas se les fueron 177 días viviendo en el parque. Finalmente lograron la promesa de que les entregarían tierras y proyectos productivos. Ellas hicieron un último sancocho en su campamento y volvieron a su región. Pero nunca les cumplieron. El movimiento, que se había gestado alrededor de esas mujeres que protestaron durante seis meses continuos, empezó a dividirse. Claudia, su cabeza visible, se convirtió en objeto de rumores y mentiras. Decían que había recibido plata a escondidas, que tenía apartamentos lujosos y locales en centros comerciales.

Ese fue un momento determinante para el grupo. Primero vino la fragmentación. “Cuando el movimiento se dividió, yo lo sentí como un despecho, como una decepción amorosa, pero no por una persona, sino por un colectivo”, recuerda Claudia. Pero en el parque García Rovira también se habían gestado lazos e ideas que mantendrían juntas a muchas de ellas.

Las mujeres del parque se habían dado cuenta de la necesidad de que sus hijos y los niños de la región conocieran su territorio y estuvieran preparados para defenderlo. Ahí empezó a fraguarse la idea que luego se puso en marcha. Hacia 2018, Claudia y un grupo de mujeres del Movimiento social en defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí, Censat Agua Viva y Terre de Hommes, crearon la escuela ambiental, donde han recibido a decenas de niños y adolescentes, a quienes les enseñan sobre la biodiversidad y la defensa de su región. Entre otras actividades, hacen avistamiento de aves, aprenden a conocer los productos originarios de su tierra y a cocinar con ellos, y recorren los pozos y quebradas para estudiar la calidad de sus aguas.

También puedes leer: El río que se secó por la minería ilegal en el Cauca

Lo que la represa se llevó

El embalse de Topocoro, uno de los más grandes del país, se avista una y otra vez, desde distintos puntos, cuando se recorre el área de influencia de Hidrosogamoso. Por las carreteras o entre las montañas, la visión de esa tremenda acumulación de agua, que parece un mar atrapado en la cima de la cordillera, resulta deslumbrante para los foráneos. Pero los locales, sobre todo los más viejos, ven otra cosa. Como si observaran con los ojos de la memoria, evocan lo que ya no está. Rebeca Sinuco, habitante de la zona, dice que cuando transita esos caminos procura no mirar por la ventana de los carros, para que no se le borre el recuerdo de los pozos que existían allí, ni se le olvide el curso que seguía el río antes de ser intervenido.

Cerca de lo que hoy es el embalse, Rebeca había levantado una pequeña finca junto a su esposo, Ciro Garzón, quien fue asesinado por el ELN. Un día, los guerrilleros llegaron a su puerta para llevarse a sus hijos. “Mis hijos no están ni con el Ejército ni con la guerrilla, porque yo no voy con la gente armada”, les contestó el hombre, y lo mataron ahí mismo, en la entrada de su propiedad. “Cuando yo estaba triste, me iba al río con mis hijos; ese era mi alivio. Perder el río fue un segundo duelo”, dice Rebeca.

Pero la represa no sólo cambió el paisaje. Desde su modesta casa, abanicada por un par de ventiladores, Rebeca cuenta que cuando llegó a la región, en 1986, el clima era templado, y que ahora hace mucho calor. Dice que tenía 120 árboles de aguacate de los que ya no le queda ni uno. Todos se murieron. A diario sacaban 20 o 30 pescados con los que solucionaban su sustento. Ahora, las cañas están guardadas y la finca vacía, pues sus siete hijos se fueron a la ciudad para buscar el sustento que ya no encontraban en la tierra. Como si no fuera suficiente, hace un año les cayó una plaga.

Las hormigas arrieras se tomaron su finca. Al principio, ella las miraba con ingenuidad: “tan bonitas, como cargan las hojitas”, pensaba, “pero no sabía que lo que se estaban llevando eran mis cultivos”. Rebeca cree que, desplazados del río y de toda la tierra que quedó inundada, estos insectos buscaron refugio en los alrededores y así terminaron en su finca, donde se han comido los naranjos, el cacao, los fríjoles y casi todos los cultivos. Algo similar pasa en toda la vereda. “Esos animales también fueron desplazados, y como yo no uso abonos ni químicos ni venenos, por eso es que las hormiguitas me buscan a mí”, dice.

A unos cuantos kilómetros de la casa de Rebeca, Rubiela Avellaneda cuenta que ella y su familia vivían en una finca que hoy está inundada por el embalse. Su esposo administraba el ganado y ella les preparaba los almuerzos a los trabajadores. Hasta que el patrón vendió el predio para la construcción de la hidroeléctrica y su familia y decenas de trabajadores que habían trabajado esa tierra, pero que no la poseían, tuvieron que irse sin nada. Pero antes, en sus últimos días allí, Rubiela alcanzó a ver la tala masiva. El bosque se volvió “como un desierto”, dice, y luego el embalse fue aumentando su caudal hasta que las aguas cubrieron el lugar donde antes vivían y trabajaban.

Las nietas de Rebeca y las hijas de Rubiela han asistido a la escuela ambiental que Claudia y las mujeres que acamparon durante seis meses en el parque García Rovira fundaron en la región. La hija mayor de Rubiela, entusiasmada por lo que aprendió allí, decidió estudiar ingeniería ambiental, y hoy está a punto de graduarse. La menor, Mariana, todavía asiste a los talleres. Cuenta que una de sus últimas actividades consistió en recorrer los pozos de la zona, para identificar a los macroinvertebrados, un tipo de animal pequeño pero visible, cuya presencia permite determinar la calidad del agua que habitan. Los niños los estudiaron, y así supieron en dónde había agua en buenas y malas condiciones. Luego tejieron imágenes de estos animales en telas de yute que han expuesto en distintos espacios. “El movimiento nos ha enseñado a dejar el miedo, a cuidar el medioambiente y a cuidarnos a nosotras mismas. Nuestros hijos han aprendido mucho”, dice Rubiela Avellaneda.

“Con los niños, uno siente que no pierde el tiempo”, agrega Claudia. Ella no ha tenido hijos ni se ha casado, porque dice que a los hombres no les gustan las mujeres que luchan. Pero, en cambio, terminó formando una red de mujeres -amigas entrañables- y niños -alumnos entusiastas- que le han dado impulso para seguir defendiendo sus causas.

La mala hora de los pescadores

Sentado en el jardín de su casa en San Vicente de Chucurí, Jaime Ardila, un ingeniero químico con estudios ambientales, simula que la mesa que tiene al frente es el mapa del relieve de la región, para explicar cómo fue que emplazaron la represa: “La Paz es una cordillera muy montañosa y vertical, y se junta con una montaña menos alta, y así forman un valle”, explica. Fue esa conjunción geográfica la que hizo de esa zona un lugar ideal para la construcción de la hidroeléctrica, un proyecto del que se empezó a hablar hace más de 60 años.

Jaime fue uno de los primeros ambientalistas de la región que supo de la intención de construir esa megaobra. Por su formación académica, sabía que un proyecto así cambiaría seriamente su entorno. Hoy, 10 años después, explica las transformaciones que antes solo eran una especulación de los expertos, pero que ahora son una realidad para los pobladores: “El agua embalsada se filtra por el suelo y eso afecta los nutrientes y, por ende, los cultivos”. Los habitantes de la región cuentan que antes crecían ciertas plantas que ya no, o que otras, como el cacao, clave en la economía de la región, ahora nacen más débiles, más pequeñas.

La productividad agrícola ha caído a consecuencia, también, de la transformación del clima, que solía ser más regular, y ahora fluctúa entre la noche, que es fresca, y el día, que es más caliente. “De día, el espejo de agua (la represa) crea mucha humedad. El viento mueve ese vapor de agua y en la noche el agua se enfría y cae”, explica el ingeniero. Esa humedad afecta cultivos como los cítricos y el aguacate. “La producción original de esta tierra se vino al suelo”, agrega.

Pero voceros de Isagén, en respuesta a un cuestionario enviado por VORÁGINE, aseguran que la hidroeléctrica no ha incidido ni en el clima ni en la pérdida de cultivos. “Después de 12 años de monitoreo y análisis de variables meteorológicas y agronómicas en cultivos de cacao, café y tabaco, se puede concluir que, posterior al llenado del embalse, no se registran cambios significativos en las tendencias generales de las variables estudiadas en todas las unidades de monitoreo (clima y cultivos). Así mismo, se evidencia que el comportamiento de las variables meteorológicas está asociado principalmente a los fenómenos globales de variabilidad climática (El Niño y La Niña) y no pueden vincularse directamente con la presencia del embalse Topocoro”.

A esas afectaciones hay que sumar lo que Jaime Ardila denomina como “los intangibles”: “La destrucción de una comunidad. La gente que tuvo que vender e irse, o a los que se les dañó el cultivo o la pesca y se fueron. El arraigo, la memoria del río, la vida más tradicional se acabó”. Entre el rosario de transformaciones, los más afectados, sin duda, fueron los pescadores. En el embalse, el agua pierde el movimiento, se aquieta, y los sedimentos, lo que el río arrastra, se estanca en el fondo. En medio de esa nueva dinámica, los peces pierden su alimento y, por la transformación del paisaje, se extraviaron de los sitios donde se reproducían, explica el ingeniero.

Iván Rodríguez, miembro de una de la docena de asociaciones de pescadores que hay en las riberas del Sogamoso, explica que cuando la represa retiene mucha agua, y los niveles del río bajan, los peces se van, y no quedan lugares para encontrarlos. Para generar empleo entre los afectados, Isagén contrata a los pescadores como rescatistas de peces. El trabajo consiste en vigilar el río para que, cuando los animales queden varados en el lecho por una disminución del caudal, los pescadores los encuentren a tiempo y los reintegren al agua.

Sin embargo, los trabajos son insuficientes. Isagén tiene 92 puestos para rescatistas, que rota cada ocho meses. Pero según Rodríguez, son más de 2.000 familias las que subsisten de la pesca en esa zona. Eddy Rangel, de otra de las asociaciones de pescadores, tiene una mirada más optimista. Dice que la relación con la empresa es de buenos vecinos. “Nos dan participación en proyectos y están prestos a escuchar”. Explica que Isagén les entregó un predio a los pescadores donde, entre otras cosas, tiene piscinas de peces.

Isagén, por su parte, dice que adelantan varios programas para proteger la pesca, que están incluidos en el plan de manejo ambiental del proyecto, como el fortalecimiento de las asociaciones de pescadores, el rescate de peces atrapados y el repoblamiento de las especies nativas en la región. Sobre este último, aseguran que han “sembrado” más de 55 millones de alevinos, como se nombra a las crías de los peces, desde 2011. La empresa agrega que “de los datos recopilados se evidencia que no se han presentado afectaciones aguas abajo y que las comunidades y el recurso pesquero se han venido adaptando a la nueva dinámica del río”.

Pero lo cierto es que esta tierra de pescadores se está quedando sin ellos. Ana Milena Aparicio fue una de las mujeres que acampó durante seis meses en el parque García Rovira de Bucaramanga. Ella y su esposo Noé, un pescador, se fueron a Estados Unidos a finales de 2022, en vista de lo difícil que estaba conseguir el sustento en la región. Duraron poco más de un año y tuvieron que volver, entre otras cosas, porque extrañaban su tierra, porque Noel añoraba el río. Pero él mismo explica que la pesca ya no es la misma: antes podía sacar 300 peces en una faena y ahora regresa de una jornada con 15 animales.

Todas esas transformaciones son las que Claudia Ortiz trata de documentar con testimonios o fotos. Por un lado, para guardar la memoria del río, pero también para demostrar ante el Tribunal de Santander las afectaciones que les ha causado el proyecto. En el sector de Peña Negra, que antes era un lugar de paseo de olla para las familias, donde Claudia aprendió a nadar y a pescar, se ve el embalse, y los troncos secos que emergen a la superficie, los esqueletos de los viejos árboles, ahogados dentro de la represa, todavía se sostienen. Parada sobre un puente, Claudia le toma fotos a esa postal, mientras explica: “No hicieron la remoción completa de la capa vegetal, de los árboles, y eso daña el agua, genera dióxido de carbono y metano, y por eso el agua se ve así, verde, cuando debería ser más cristalina”.

Pese a que persiste en sus intentos, siente que ella y las mujeres del movimiento se han quedado solas en la defensa de su región. Pero la sostiene el entusiasmo de trabajar con los niños, y la ilusión de que ellos aprendan una forma distinta de entender su territorio, y de defenderlo en el futuro, frente a los demás proyectos mineros y energéticos que ya se vislumbran, y que hoy son apenas proyectos, pero pronto, como Hidrosogamoso, pueden determinar sus vidas.

Es una mañana de octubre y el viejo Isaías Ortiz volverá a pescar después de diez años. Se levanta a las cinco de la mañana a preparar la atarraya y el costal que espera llenar con al menos cien pescados. Como si fuera un niño emocionado por ir a un parque de diversiones, Claudia y su hermano, Isaías Junior, lo llevan en el asiento trasero de una vieja camioneta roja rumbo a Puerto Pesquero, a una hora de camino. A la orilla de la carretera se encuentra a un pescador que ya acabó la faena y que ahora les arranca las escamas y las vísceras a un par de animales. Isaías le pregunta cómo estuvo la jornada y le dice que él apenas va a empezar, pues tuvo que viajar hasta allí, lejos de su finca, porque “allá arriba tengo tres atarrayas pero no tengo río”.

El viejo de barba blanca se mete al agua y Claudia lo espera en una de las casas de la orilla, mientras se sienta a hablar con los pobladores del pequeño puerto. “Mire cómo vivimos: el consumo no existe en estas comunidades, pero sí pagamos el precio del confort de otros”, dice en una casa austera, bajo un techo de zinc, sobre un piso de tierra, donde el tiempo pasa despacio y los cuerpos evitan el movimiento para no alborotar el calor. Se refiere a que la región vio afectado su río para proporcionarle energía a buena parte del país, y, sin embargo, la retribución de ese sacrificio no se ve en la calidad de vida de sus pobladores.

A mediodía, Isaías sale del río, descalzo y sonriente, con 22 bocachicos y vizcaínas dentro del costal. El viejo le cuenta los detalles de su faena a cada persona que se le cruza en Puerto Pesquero; les dice que tiene el hombro adolorido porque ya había perdido la costumbre de lanzar la atarraya. Entonces, agotado y acalorado, se sienta en una pequeña tienda del poblado y pide un par de cervezas. Claudia ve feliz al viejo que hace dos días cumplió 72 años, se conmueve y dice: “Mire, eso no tiene precio”.

*Este texto fue elaborado gracias a la colaboración entre Vorágine y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep/PPP), organización que se dedica a la defensa de los derechos humanos. Cinep/PPP trabaja en los territorios colombianos para garantizar que las voces de las comunidades sean escuchadas y sus derechos sean respetados.