cargando...

“ Muchas personas han dicho: ‘volvieron las masacres, volvieron las masacres’, primero hablemos del nombre preciso: homicidios colectivos”. Era 22 de agosto de 2020. Un grupo de periodistas acababa de inquirir al entonces presidente Iván Duque para obtener respuestas sobre el aterrador aumento de las masacres ocurrido a lo largo de ese año. El 11 de agosto, una masacre dejó cinco adolescentes muertos en Cali. El 15 de agosto, ocho jóvenes de entre 19 y 25 años fueron asesinados en una masacre en Samaniego. El 18 de agosto, en Ricaurte, también departamento de Nariño, otro ataque armado dejó tres víctimas. El 21 de agosto se registró una masacre en Arauca, en la que murieron cinco personas, y otra más en El Tambo (Cauca), con seis víctimas. Y el mismo día de la declaración de Duque, entregada tras un consejo de seguridad realizado en Chachagüí (Nariño), seis jóvenes fueron asesinados en una masacre en zona rural de Tumaco, a unos 300 kilómetros de donde se encontraba el presidente.

En su declaración ante los periodistas, el mandatario dejó ver un cambio semántico que pretendió eludir la palabra “masacre” y de esa manera marcó una diferencia con el lenguaje de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, que sí la utiliza. Para varios expertos, el término “masacre” tiene una connotación política, relacionada con la intención del victimario de generar terror para lograr un objetivo concreto. A la postura del presidente, que llegó a la Casa de Nariño con la bandera principal de la seguridad y salió de ella dejando un país en el que se recrudeció la violencia, le siguió una negación de parte de casi todas las autoridades respecto a lo que estaba ocurriendo, en una especie de minimización de los hechos.

Según Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una oenegé que lleva cuatro décadas investigando nuestro conflicto armado y que ha hecho uno de los seguimientos más juiciosos al comportamiento de las masacres en Colombia, en el gobierno de Iván Duque estas alcanzaron un nivel que devolvió al país a “lo que sucedía en 2012”, el año reciente con el pico más alto de masacres en la última década. Se trata del único indicador que se recuperó a los niveles preacuerdo de paz. En total, según Indepaz, entre el 7 de agosto de 2018 y el 7 de agosto de 2022 se registraron 313 masacres, que dejaron más de 1.100 muertos.

Para González Posso, el Gobierno nunca hizo nada para revivir la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad -de la que hacen parte varias entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil, como Indepaz- ni formuló una verdadera política pública al respecto, sino que enfrentó el recrudecimiento de la violencia de forma fragmentada, sin una estrategia diseñada para la era de posconflicto y paz que nos habían prometido. “No hay una política preventiva, no se acogen las alertas tempranas comunitarias ni las de la Defensoría y no hay una intención real de persecución a grupos armados ilegales, de desmantelamiento de esos grupos, por parte del Estado”, asegura.

Jorge Mantilla, politólogo y director del Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), sugiere “superar la narrativa de la ausencia del Estado, que en efecto es un problema”, por una en la que se ponga el énfasis en la calidad del Estado que llega a los territorios. Según él, “la militarización de los territorios pudo conllevar al aumento de las masacres, en el sentido de que la narrativa es que capturamos a ‘Otoniel’, matamos a ‘Guacho’, matamos a ‘Jhonier’... pero esa lista ha llevado a una forma de retaliación de los grupos armados contra la población civil, como presuntos colaboradores de la fuerza pública. Por eso hablamos de la calidad, porque es un Estado cuya presencia muchas veces no es transformadora de la realidad territorial y en cambio sí puede generar un aumento en la violencia”. Incremento que, por cierto, llamó la atención de la comunidad internacional, como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aún así, durante sus cuatro años de mandato, Iván Duque se dedicó, cada vez que tuvo la oportunidad, a mirar en el espejo retrovisor y a culpar del aumento de las masacres y los asesinatos de líderes sociales, entre otros indicadores, al gobierno de su predecesor, Juan Manuel Santos Calderón. “Las masacres no han vuelto porque nunca se han ido”, dijo tras el consejo de seguridad en Chachagüí, ese 22 de agosto.

El mismo día pero desde Arauca, a donde tuvo que viajar para atender otro consejo de seguridad por otra masacre, el entonces ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo anunció la creación de la Unidad Especial de Identificación, Ubicación y Judicialización de Perpetradores de Homicidios Colectivos, una especie de comando élite compuesto por el Ministerio de Defensa, la Dirección de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Investigación Criminal (DIJÍN) de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación. Tras la declaración, profusamente registrada por los medios, Holmes Trujillo prometió elaborar el “cartel de [los perpetradores de masacres] más buscados en el país” y dijo que, ya identificados, harían parte de “un programa de recompensas que movilice la colaboración de la ciudadanía para efecto de encontrar su paradero, para efecto de su captura y para que las autoridades apliquen con severidad todo el peso de la ley”.

Antes de terminar su intervención, vigilado por el comandante del Ejército y el director de la Policía Nacional de la época, insistió en que, dado que los culpables de las masacres son financiados por el narcotráfico, la solución principal era volver a la aspersión con glifosato de cultivos de hoja de coca.

En el gobierno del primer presidente de izquierda en la historia reciente del país, Gustavo Petro, las cosas no han sido muy distintas. De acuerdo con Indepaz, entre el día de su posesión, 7 de agosto de 2022, y el 31 de enero de 2023, se contabilizaron 44 masacres que dejaron 155 víctimas mortales.

Para la Comisión de la Verdad, que a mediados de 2022 entregó formalmente su Informe Final, las masacres son una “pérdida colectiva”, un boquete gigantesco que se abre en comunidades que llevan décadas tratando de sobrevivir, en regiones que son huérfanas de Estado. Porque las masacres no solo dejan un sufrimiento inacabable en los familiares de los muertos. Siembran el terror en pueblos enteros, los despojan de sus liderazgos sociales, los fuerzan al destierro, al silencio.

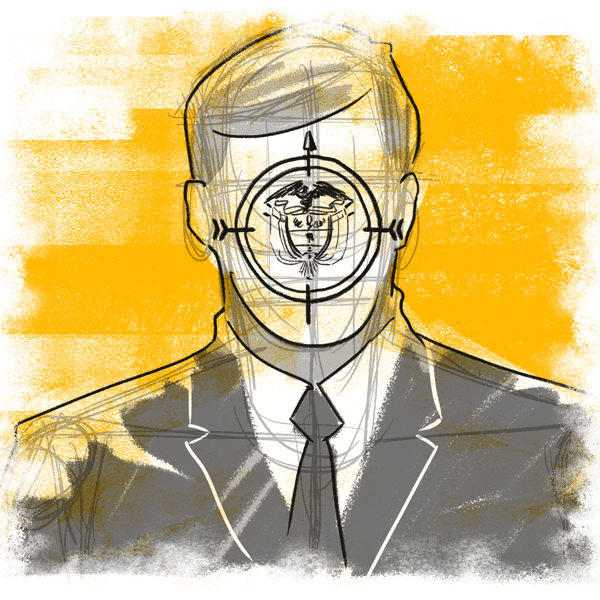

¿Qué responsabilidades concretas les caben a las distintas autoridades del Estado que tienen entre sus funciones trabajar para enfrentar este fenómeno de violencia? ¿Qué está fallando en la institucionalidad para que las masacres sigan en aumento? ¿Atiende y tramita el Estado todas las alertas tempranas sobre eventuales masacres que emite la Defensoría del Pueblo? ¿Por qué los cinco departamentos más afectados por las masacres tienen en común que allí el Estado no logró ocupar el vacío que dejaron las Farc en 2016, tras la firma del acuerdo de paz? ¿De quién depende que no siga habiendo masacres en Colombia?

Vorágine buscó a distintas entidades y altos funcionarios de los últimos dos gobiernos. Hubo varios que no respondieron: el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional durante el gobierno de Duque; Daniel Palacios, ministro del Interior de Duque; Iván Velásquez, ministro de Defensa de Petro; Alfonso Prada, ministro del Interior de Petro; Juan Camilo Restrepo Gómez, alto comisionado para la paz de Duque; Juan Carlos Vargas Morales, alto consejero para la estabilización y la consolidación -cargo creado por Duque y eliminado por Petro-, y Danilo Rueda, alto comisionado para la paz del gobierno actual. A los altos funcionarios que terminaron funciones cuando Duque dejó la Presidencia los buscamos entre junio y agosto de 2022, pero no obtuvimos respuesta. A los dos ministros de Petro los buscamos desde octubre de ese año y prometieron que contestarían, pero nunca lo hicieron. Y a Rueda lo buscamos desde finales de enero de 2023, sin éxito.

Ministro de Defensa del 1 de febrero de 2021 al 7 de agosto de 2022

Ministro de Defensa del 1 de febrero de 2021 al 7 de agosto de 2022

“Los homicidios colectivos en los años del gobierno Duque no aumentaron. Según el Libro Blanco de las Estadísticas del Sector Defensa, los hechos donde resultan muertas 4 o más víctimas en un mismo hecho se catalogan como un homicidio colectivo, y al presentarse 3 víctimas se caracterizan como un homicidio múltiple. De acuerdo a esta caracterización, de agosto de 2018 a julio de 2022 se registraron 107 homicidios colectivos, causando la muerte a 527 personas.

“Son incuestionables los esfuerzos realizados en materia de seguridad, que permitieron a Colombia alcanzar en 2020 la tasa de homicidios más baja de los últimos 45 años (24,5 muertes por cada 100 mil habitantes), pero lamentablemente en 2021 se presentó un incremento de los homicidios de 1, 2 o 3 personas producto principalmente de tres factores: una reconfiguración de los grupos armados ilegales y bandas criminales al servicio del narcotráfico, que se registró después de los bloqueos [por el paro nacional]; el desplazamiento de pie de fuerza para atender los bloqueos, lo que conllevó a que algunas regiones fueran aprovechadas por los bandidos, y un tercer factor asociado con los problemas de salud mental y comportamientos agresivos surgidos a raíz de la pandemia.

“Tal y como lo propuso el exministro Carlos Holmes Trujillo, en septiembre de 2020 se creó la Unidad Especial de Identificación, Ubicación y Judicialización de Perpetradores de Homicidios Colectivos, como parte de una articulación estratégica entre el Servicio de Investigación Criminal, DIJÍN y SIJÍN, en sinergia constante con la Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigación, organismos de inteligencia y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Entre los logros concretos de esta estructura se destaca que en 2020 logró un esclarecimiento del 64% de los homicidios colectivos; en 2021, del 83%, y en 2022, del 44%.

“Los principales autores de los homicidios colectivos en Colombia son los grupos armados organizados como las disidencias de Farc, Eln y el Clan del Golfo, quienes se enfrentan entre ellos por rentas criminales. Por eso, la estrategia de seguridad y defensa también se ha enfocado en golpear y capturar a los cabecillas de estos grupos armados ilegales, quienes siembran el terror en la población y son los principales perpetradores de crímenes contra los líderes sociales. Además, hemos implementado estrategias focalizadas, como lo que hicimos en 2021 en Antioquia. Cuando se nos presentaron homicidios colectivos en Andes, Betania, Betulia y Santafé de Antioquia lanzamos el programa Fincas más Seguras, junto con la gobernación de Antioquia, lo que nos permitió reducir en esa región los homicidios en un 54%, en 2022. En esta misma zona del suroeste antioqueño las autoridades capturaron a alias ‘Carne Rancia’, uno de los cabecillas del Clan del Golfo que tenía bajo su cargo a 15 delincuentes y al que se le sindica de alrededor de 30 homicidios en la zona”.

Director de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación

Director de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación

“La Fiscalía General de la Nación tiene una estrategia para abordar los homicidios múltiples, homicidios colectivos o masacres en términos del derecho internacional, cuando se suceden en un mismo hecho afectación a tres o más personas en condición de indefensión. La Fiscalía ha creado una estrategia para abordar esta problemática, que surgió en 2020 gracias al direccionamiento estratégico del señor Fiscal Francisco Barbosa, y está encabezada por la Delegada para la Seguridad Territorial, que lidera la doctora Luisa Fernanda Obando Guerrero.

“Nuestro modelo investigativo tiene tres momentos: investigación, esclarecimiento y consolidación, que apunta a identificar a los autores y determinadores, es decir, no solamente al autor material, sino a quien está detrás de estos homicidios, incluyendo las redes de apoyo, así como lo señala el Acuerdo de Paz. Gracias a esta metodología hemos logrado un avance que es histórico, y ese abordaje incluye: el acto urgente por parte de la Fiscalía a través del Cuerpo Técnico de Investigación y de la Policía con equipos multidisciplinares, conformados por investigadores, criminalística, psicólogos y médicos forenses para busca recaudar, en escena, el mayor número de elementos materiales probatorios, porque le apostamos a la prueba técnica más que a la testimonial para proteger a las víctimas y no tener que llevarlas a un eventual juicio.

“El otro punto importante es que tenemos equipos itinerantes en toda Colombia, que llegan en el menor tiempo posible a la zona. Sabemos que hay un alto porcentaje de los homicidios colectivos que ocurren en zona rural. El objetivo nuestro es poder llegar con los fiscales que adelantan las investigaciones y poder trasladar los cuerpos a los institutos de Medicina Legal para tener un abordaje supremamente científico en cuanto a los protocolos de necropsia.

“El tercer factor es que hemos identificado precisamente a las estructuras criminales que se encuentran detrás de la comisión de estos homicidios colectivos a través de la identificación de las víctimas, del victimario, del territorio y de una temporalidad. La temporalidad es crucial porque no se trata solo de resolver un proceso o una investigación en contra de una estructura criminal, hablamos de una metodología de asociación de casos […] porque, además, el fenómeno del homicidio ocurre en las mismas regiones donde ocurre el fenómeno del desplazamiento, el de las amenazas a defensores, el fenómeno de la extorsión.

“Sobre los datos específicos, hay que hacer una claridad fundamental y es que se trata de las noticias criminales registradas en el sistema de información de gestión de casos del Sistema Penal Oral y Acusatorio (SPOA), y que este no cuenta con la variable “masacres”, por lo que la información que se reporta hace referencia a homicidios dolosos consumados (simple o agravados) con múltiples víctimas (más de 3). Y cabe aclarar también que no es posible extraer del sistema la información sobre homicidios en donde se registran más de 3 víctimas, con la suficiente precisión, anteriores a 2018, por deficiencias en clasificación y diferenciación del homicidio. Según eso, por el delito de homicidio con 3 o más víctimas, en el periodo de enero de 2019 al 7 de julio de 2022 se presentaron 361 casos (90 en 2019, 105 en 2020, 115 en 2021 y 51 en 2022), con un total de 865 víctimas. En el sistema se tiene el registro de la captura de 302 personas, un total de 359 imputaciones y 286 audiencias de imputación por esos hechos”.

Director de la Policía Nacional entre el 12 agosto de 2022 y el 12 de abril de 2023

Director de la Policía Nacional entre el 12 agosto de 2022 y el 12 de abril de 2023

“En Colombia se ha empleado la violencia como medio de intimidación y coacción por parte de las estructuras criminales; en la actualidad se evidencia una multicausalidad de tres factores desencadenantes de los homicidios colectivos: disputas territoriales y confrontación entre grupos armados ilegales por rentas criminales, extorsión, tráfico local de estupefacientes, narcotráfico, minería ilegal y hurto; ajuste de cuentas entre grupos criminales, y por último un factor de intolerancia social, que se genera a partir de la diferencia o pensamientos ideológicos que desencadenan en agresiones físicas y verbales, llevando a la muerte. En estos escenarios de multicriminalidad en el territorio nacional actualmente destacamos la participación de actores criminales de otras nacionalidades, que tratan de ocupar el liderazgo de organizaciones delincuenciales colombianas.

“No creemos que esté fallando la institucionalidad. Por el contrario, el Gobierno Nacional está comprometido con la Seguridad Humana en todas sus interpretaciones y respeto por la vida, buscando esencialmente una presencia integral del Estado en toda la geografía colombiana. Aunado a esto, entre Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación se creó un lineamiento de articulación para lograr el esclarecimiento de los casos y su control y seguimiento, a través de reuniones semanales.

“Desde la creación de una Unidad Especial de Identificación, Ubicación y Judicialización de Perpetradores de Homicidios Colectivos se fijaron objetivos orientados a alcanzar un alto nivel de esclarecimiento respecto a la ocurrencia de los homicidios colectivos, y coadyuvar a la administración de justicia. De este modo, las capacidades institucionales se enfocaron en el análisis de hechos y focalización del fenómeno, designación de fiscales destacados, equipos itinerantes de Policía Judicial (CTI y DIJÍN), y seguimiento y microgerenciamiento a los procesos investigativos. ¿Qué avances ha tenido, bajo la administración del presidente Petro, esta Unidad Especial de Identificación, Ubicación y Judicialización de Perpetradores de Homicidios Colectivos? De los 23 casos de homicidios colectivos cometidos entre el 7 de agosto de 2022 y el 20 de octubre de 2022, 18 se encuentran en etapa de indagación y 5 presentan avance y/o esclarecimiento, un 22%.

“Entre estos últimos destacamos tres casos relevantes. El 27 de agosto de 2022, varios hombres llegaron en un taxi hasta las afueras de un taller de carros en la ciudad de Cúcuta y arremetieron contra un vendedor ambulante que se encontraba en el sitio con un grupo de personas que consumían bebidas embriagantes, dejando un saldo de cuatro víctimas mortales. Resultado de la investigación, se realizó la imputación a tres personas como posibles partícipes del hecho, quienes serían integrantes de las bandas criminales Tren de Aragua y Los AK-47. El 5 de septiembre de 2022, en las localidades de Engativá y Suba de Bogotá se hallaron en bolsas plásticas restos humanos de cuatro víctimas. Resultado de la investigación, se solicitó la expedición de una orden de captura contra una persona como posible partícipe en el hecho, quien también sería integrante del Tren de Aragua. Y el 11 de septiembre de 2022, el docente Álvaro Díaz departía con cinco trabajadores en su finca ubicada en la vereda Buenos Aires, zona rural de Landázuri (Santander), cuando se presentó una discusión al parecer por dinero; estas personas, quienes portaban armas cortopunzantes, asesinaron al docente, a su esposa y a sus dos hijos, quienes posteriormente fueron incinerados al interior de su inmueble. Una mujer, empleada de la casa, también resultó herida, pero logró escapar y alertar a la comunidad del sector, que comenzó a buscar a los posibles responsables y linchó y asesinó a cuatro de los atacantes. Resultado de la investigación, se expidió una orden de captura contra una persona partícipe en el hecho, quien en las audiencias aceptó los cargos.

“No se trata de señalar a un único responsable de estos acontecimientos, pero sí resulta importante indicar que la violencia empleada por las diferentes estructuras criminales evidencia precisamente una multicausalidad de factores desencadenantes, por lo que el Gobierno Nacional ha dispuesto todas sus capacidades para mitigar este tipo de hechos, con la finalidad de dar cumplimiento a las directrices del señor Presidente de la República y a la construcción de una Paz Total enfocada en la reducción del conflicto en Colombia”.

Grupo de Administración, Soporte y Análisis de los Sistemas de Información Misional y Estratégica (SIME) de la Procuraduría General de la Nación

Grupo de Administración, Soporte y Análisis de los Sistemas de Información Misional y Estratégica (SIME) de la Procuraduría General de la Nación

“El Decreto 2124 de 2017 reglamenta el sistema de prevención y alertas tempranas para la reacción rápida a la presencia y acciones de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del Acuerdo de Paz. Esas alertas son emitidas por la Defensoría del Pueblo y luego remitidas al Ministerio de Interior, que las tramita a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), para que lleguen a las respectivas autoridades nacionales y territoriales encargadas de atenderlas. A la pregunta de las actuaciones adelantadas por la Procuraduría General de la Nación contra funcionarios por, aparentemente, desatender las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, y a la pregunta de cuántas indagaciones de ese tipo ha abierto la entidad entre 2018-2022, se hallaron 12 casos activos y 9 inactivos (archivados o trasladados).

“Entre las indagaciones abiertas se encuentra una por la posible desatención de las alertas tempranas 032 de 2019 y 018 de 2020 de la Defensoría del Pueblo para el municipio de Samaniego, en Nariño; dos en las procuradurías provinciales de Cúcuta y Santander de Quilichao, y dos más en las procuradurías regionales de Chocó y Valle del Cauca”.